- 事業成長・経営力アップ

請求書を「カードで払う」という新常識。経理もキャッシュもラクになる!

2025.07.23

中小企業における深刻な課題の1つに「資金繰り」や「キャッシュアウト」などがあげられますが、近年は法人クレジットカードの導入が増えてきて、経費精算や一部の取引における支払いが便利になり、その利便性やポイント還元のメリットが広く認知されるようになってきました。しかし、すべての取引先がカード払いに対応しているわけではなく、「銀行振込しか受け付けていない」というケースも依然として多く存在します。

そこで注目されているのが「請求書そのものをクレジットカードで間接的に支払う」という新たな仕組み「請求書カード払い」です。

本記事では、請求書カード払いの仕組みや導入メリット、活用シーンなどについて、一般社団法人 法人クレジットカード相談士協会 代表理事の花田敬さんに詳しく解説いただきました。

弥報Onlineでは他にも「キャッシュレス」をテーマにした記事を発信しています。

キャッシュレスの記事を読む

目次

中小企業を悩ませる「資金繰り」経理業務の煩雑さも助長

資金繰りに悩む経営者は多いと聞きますが、具体的にはどのような点で困ることが多いのでしょうか?

多くの経営者が抱える深刻な課題の一つが資金繰りです。売上が伸びていても、手元の現金が足りず、日々の支払いに追われるケースは少なくありません。特に、月末や締め日などに支払いが集中すると、そのタイミングで資金が不足し、銀行からの借入に頼ることもあります。しかし、融資には審査や時間がかかるため、急な資金ニーズには対応しきれないのが現実です。

また、経理担当者からは「請求書の確認や支払い作業が煩雑で、締め日前は手が回らない」といった声もよく聞きます。請求書の受け取りから内容確認、承認、振込まで多くの工程があり、すべて人手で行うため、ミスや遅延のリスクもあります。最近はインボイス制度により確認作業も増え、経理の負担がさらに増しています。

支払業務が非効率だと、資金の動きがつかみにくくなり、誤って早めに支払ってしまったり、逆に遅れて信用を損ねたりするリスクもあります。こうした資金繰りや経理負担の問題が、複合的に経営者を悩ませているのです。

一般的にはどのような対策が取られているのでしょうか?

近年は、クラウド会計ソフトや請求書管理システムの導入が進んでいます。請求書のデジタル化や承認プロセスの自動化により、ミスや遅延を大幅に削減できます。さらに銀行口座やクレジットカードとの連携により、支払記録や仕訳の自動化も可能になり、経理全体の効率化につながります。

ただし導入には初期費用がかかり、社員教育や業務フローの変更も必要です。中小企業では経理が兼任や少人数体制であることも多く、切り替えに心理的・物理的な負担を感じやすいのが実情です。加えて、資金繰りに余裕がない場合、投資を後回しにせざるを得ないケースもあります。

資金繰り対策としては、支払時期を調整できる法人クレジットカードの活用もありますが、対応する取引先はまだ少数派です。このため、紙の請求書とシステムを併用せざるを得ず、二重管理や業務の煩雑さが残る企業も少なくありません。せっかくのシステム導入効果が十分に発揮できず、経理の負担軽減が進まない原因にもなっています。今後は取引先との連携や、支払手段の多様化がカギとなりそうです。

そのような中小企業の経営者や経理担当者にとって、手軽に始められる解決策はありますか?

こうした課題に対し、近年注目されているのが「請求書カード払い」という選択肢です。請求書カード払いは、従来の融資とは異なり審査が不要なケースが多く、申し込みから利用開始までが非常にスピーディーであることが大きな特徴です。これにより、急な資金ニーズにも柔軟に対応できるため、経営の安定化に寄与します。

さらに、請求書カード払いを活用することで、振込作業を代行するサービスも利用可能となり、経理担当者の負担軽減につながります。また、支払いの一元管理が進むことで、資金繰りの見える化やキャッシュフロー管理の改善にもつながり、中小企業の経営基盤強化に役立つと考えられています。

経理の手間もキャッシュアウトの不安も減らす!中小企業に効く請求書カード払いのススメ

「請求書カード払い」とはどのような仕組みで、どのようなメリットがあるのでしょうか?

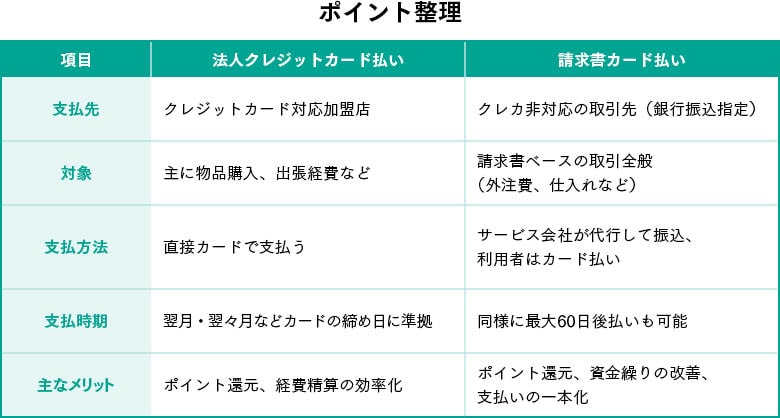

「法人クレジットカード払い」は、カード会社が対応している加盟店との直接取引で使える方法ですが、取引先がカード決済に対応していない場合は利用できません。一方、「請求書カード払い」は、カードでの直接支払いができない請求書(銀行振込のみ対応など)に対して、決済代行サービスを通じてカードで支払えるようにする仕組みです。請求書カード払いには、経営者にとって実務的かつ戦略的な以下のようなメリットがあります。

支払いの先延ばしによる資金繰りの改善

法人カードを利用した支払いは、カード会社によって翌月または翌々月に引き落とされるため、支払いを実質的に最大60日程度先延ばしにできます。この期間を「無利息の融資期間」ととらえることも可能で、急な仕入や季節変動によるコスト増、販促強化など、さまざまな場面でキャッシュフローの安定化に寄与します。売上と支出のタイミングを調整しやすくなり、月末や季節的な資金需要が大きいタイミングでも、手元資金にゆとりを持たせた経営が可能になります。

銀行融資の代替手段としてのスピード感

銀行融資では、申し込みから着金までに1週間〜数週間かかることが一般的です。一方、請求書カード払いは、最短即日で支払いが完了することもあり、スピード感の面で優れています。また、創業間もない企業でも、法人カードがあれば利用できる点も魅力です。

クレジットカードによるポイント還元やマイル獲得

クレジットカード払いは、利用金額に応じてポイントやマイルが貯まります。請求書の支払いで還元が得られるというのは、特に中小企業の経営者にとって大きなメリットです。カード利用によって得られる副次的なメリットは、現金での支払いでは得られない利益となり、そのポイントやマイルを優待や交通費に使えば、経費削減などにもつながります。結果として企業活動に必要なコストを実質的に抑える効果が期待できるでしょう。

さらに、近年ではクレジットカード払いで法人税や消費税などの国税、2023年からは地方税などの支払いにも対応できるようになっています。請求書カード払いでは社会保険料支払いが可能なサービスがあります。これにより税金、社会保険料支払いもカード決済で一括管理でき、支払管理の手間や現金出納のリスクを減らせるのが大きな利点です。

請求書カード払いは、どのような企業に適していますか。

業種を問わず幅広い企業に適していますが、しいて言えば取引先が中小企業や個人事業主など比較的小規模で、かつ分散している企業には特に効果的です。こうした企業では、請求先が多数に分かれているため、回収業務の負担が大きくなりがちです。請求書カード払いを活用することで、支払管理を一本化でき、経理の手間を軽減できます。

また、入金サイトが長い業種では、その間の資金繰りに課題を感じることも少なくありません。こうした業種では、支払いのタイミングをコントロールできる請求書カード払いのメリットがより大きく感じられるでしょう。

具体的には、複数の仕入先と日々取引を行うような小売業や飲食業に加え、支払サイトの長い建築業やシステム開発業などがあげられます。

手軽に導入!スピーディーな利用方法と押さえるべきポイント

請求書カード払いの利用方法を教えてください。

請求書カード払いを利用する際は、支払いたい請求書を専用のWebサービスやアプリにアップロードし、請求先情報や金額、振込日などの必要事項を入力するだけで手続きが完了します。多くのサービスでは、アップロードから最短即日で取引先への振込処理が行われるため、急な支払いにも対応できます。

振込は、利用者があらかじめ設定した名義で実行されるため、取引先にはカード払いを利用していることは通知されず、従来どおりの銀行振込と同様に扱われます。

また、多くのサービスでは財務審査が不要で、必要最低限の登録だけで利用を開始できる手軽さも特長です。特に中小企業やスタートアップのように、スピーディーな資金繰りや柔軟な支払対応が求められる場面では、この仕組みが大きな助けになります。これにより、一時的に手元資金を確保しながらも、取引先への支払いは遅らせずに済むという安心感が生まれます。

請求書カード払いのサービスを利用する際の懸念点があれば教えてください。

請求書カード払いに関して、利用の際に理解していただきたい点は、支払いの先延ばしはあくまで一時的措置であるということです。支払期日が来れば必ず引き落とされますので、猶予期間中に収益を上げる、あるいは入金サイクルをコントロールするなど、戦略的に活用することが求められます。意識して支払いの管理を行いましょう。

クレジットカードの利用限度額にも注意が必要です。請求書の金額が高額になりやすい業種では、限度額にすぐ達してしまうこともあります。利用限度額の引き上げをカード会社に相談する、複数枚のカードを併用するなど、事前に対応策を講じておくと安心です。

手数料を懸念される経営者は少なくありませんが、先述したポイント還元やマイル獲得のメリットを考慮すると、手数料以上の価値を享受できるケースが多いのも事実です。

請求書カード払いのサービス業者はどのように選べばよいでしょうか。

近年、請求書のカード払いに対応するニーズが徐々に高まっており、それに応じてサービスを提供する業者も増加しています。さまざまな選択肢がある中で、自社に最適なサービスを選ぶには、以下のポイントを押さえて比較検討することが重要です。

まずはそのサービスが、自社で保有しているクレジットカードに対応しているかを確認しましょう。また、手数料の違いも見逃せません。業者によって設定が異なるため、コスト面での比較は必須です。もちろん、サービス業者の実績や安心感も考慮しましょう。

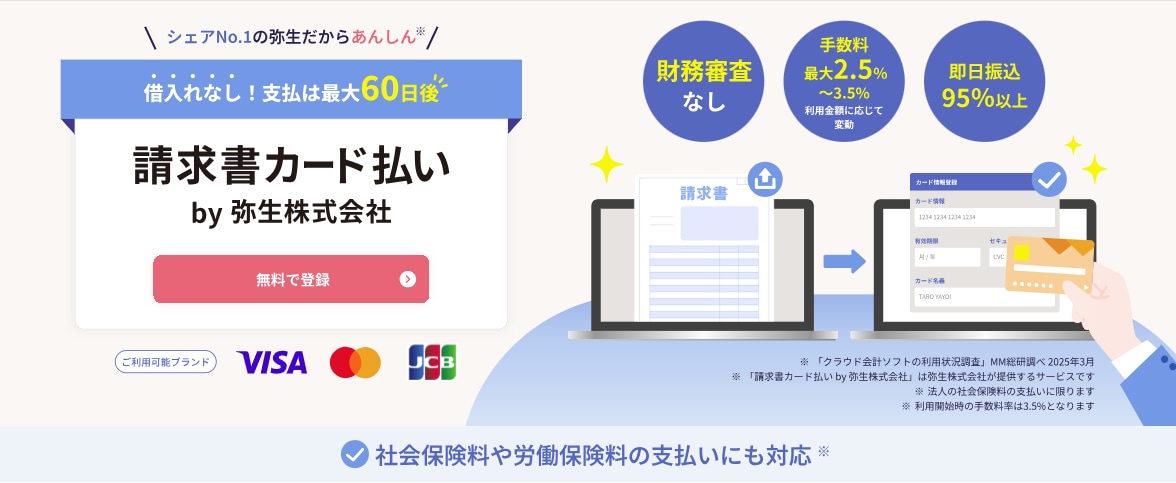

弥生株式会社でも「請求書カード払い」のサービスを提供しており、クラウド会計ソフトで国内最大シェアを誇る同社ならではの信頼感があります。手数料も2.7%※と、業界最低水準です。請求書のカード払いは経理業務と密接にかかわるため、クレジット明細を会計ソフトにスムーズに取り込めるかどうかなども、日々の運用効率に大きく影響します。申し込みから利用開始までオンラインで完結できるので、経理担当の負担を増やすことなく、支払業務の効率化と資金繰りの改善を同時に実現できるのが大きな利点といえるでしょう。

※キャンペーン適用時

【飲食店・介護施設・小売店】実例で見る!請求書カード払いがもたらす資金繰りと経営効率の改善

請求書カード払いに関して、実際の利用例を教えてください。

以下はいずれも、取引先がクレジットカード決済に対応していない場合であっても、「請求書カード払い」を活用することで、クレジットカードによる支払いを実現した事例です。

ある飲食店では、高級料理のコースを予約された際、急遽、質の高い食材を仕入れなければならない場面がありました。しかし、現金は人件費や家賃などの支出に充てる必要があることも少なくありません。このようなとき、仕入先が発行する請求書の支払いをカード払いに切り替えられれば、キャッシュを手元に残したまま、必要な食材をスムーズに確保できます。しかも、売上は既に予約の時点である程度見込めているため、支払いのタイミングを後ろ倒しにできる請求書カード払いは、資金繰りの安定にもつながったといいます。

また、介護施設を運営する企業は、介護食の材料を都度購入しなければならないものの、カード払いができない仕入先がほとんどでした。そこで請求書カード払いに切り替え、同時にマイル還元率の高いカードに変更したところ、効率よくマイルを貯められるようになりました。貯まったマイルは、地方の出張費用に充てられ、経営の効率化に大きく役立っているそうです。支払方法の利便性向上とポイント活用が経営に好影響を与えた例ですね。

さらに別の事例として、社会保険料の支払いに請求書カード払いを利用している小売店のケースがあります。社会保険料の負担が大きく、特にパートタイマーの社会保険対応が増える中で、資金繰りが厳しい飲食店が請求書カード払いを選択しました。社会保険料の支払いがカード払いで一括管理できるようになり、資金繰りが大幅に楽になったといいます。社会保険料の負担は今後も増え続けることが見込まれるため、この方法は多くの中小企業にとって有効な選択肢となっていくでしょう。

これからの経営に求められる「賢い資金管理」の一助に

請求書カード払いを利用したことのない企業に向けて、メッセージをお願いします。

時代の変化に伴い、経営者に求められる資金調達の選択肢や資金繰りの方法も多様化しています。従来の銀行融資一辺倒から脱却し、さまざまな手法で安定した資金繰りを実現することが、柔軟かつ持続可能な経営戦略の構築につながります。

請求書カード払いは、既に法人カードを持っている企業であれば、今すぐにでも活用できる可能性が高いですし、弥生の請求書カード払いサービスですと、個人カードでも対応できます。戦略的にカードを活用するという選択が、経営効率を高め資金に縛られない意思決定の一助となるでしょう。

請求書の支払いをもっと柔軟に、スムーズに。最大60日後払いも可能な弥生の請求書カード払いサービス

弥生が提供する「請求書カード払い by 弥生株式会社」は、取引先から受け取った請求書をクレジットカードなどで支払えるサービスです。銀行振込に比べて支払業務を効率化できるだけでなく、実質的な支払いを最大60日後まで繰り延べできるため、キャッシュフローの改善にも効果的です。取引先には通常どおりの名義で入金されるため、カード払いを利用していることも知られません。この機会に、ぜひご利用ください。

弥報Onlineでは他にも「キャッシュレス」をテーマにした記事を発信しています。

キャッシュレスの記事を読む

この記事の著者

弥報編集部

弥生ユーザーを応援する「いちばん身近なビジネス情報メディア」

この記事の監修者

花田 敬(一般社団法人 法人クレジットカード相談士協会 代表理事/イーエフピー株式会社 代表取締役/元 関東学園大学 教員)

1996年イーエフピー株式会社を創業。トップセールスとしての実績と独自の営業理論を基に開発したノウハウで、大手銀行、生損保会社、証券会社等の社員研修、セミナーを行うほか、金融パーソン向けの研修も多数手掛ける。2020年11月より(一社)法人クレジットカード相談士協会を立ち上げ「法人クレジットカード検定」や「法人クレジットカード相談士」の資格認定講座を運営している。著書に「誰も気づかなかったセミナー営業で顧客が10倍」「図解&事例で学ぶ『売れる』営業の教科書」「誰か教えて一生にかかるお金の話」他多数。2010年から2025年まで関東学園大学の非常勤講師も務めた。