- 人材(採用・育成・定着)

なぜ若手職人が育つのか?離職率を10分の1まで減らした原田左官工業所の教育方法とは

2018.07.12

社員教育には、お金も時間もかかるものです。しかも、教えてからすぐ一人前になるとは限りません。そのため、とりわけ中小企業は社員教育には注力しづらく、行き当たりばったりのOJTで済ませてしまっているパターンが多いのではないでしょうか。

しかしながら、現場に出て“見て覚えろ”が当たり前の職人の世界で、社内研修を重視した教育に取り組んでいる企業も存在します。東京・千駄木にある 有限会社原田左官工業所では2010年から、左官職人の動きを動画で学ぶ「モデリング学習」を始めるなど教育改革をスタートしました。その取り組みは、経済ドキュメンタリー番組「ガイアの夜明け」(テレビ東京系列)などでも取り上げられ、左官業界だけではなくさまざまな業界から注目されています。

なぜ、左官職人の世界で教育改革が必要だったのか。そして、教育に取り組むことでどのような効果を得ることができたのか、代表取締役社長・原田宗亮さんにインタビューしました。

目次

「見て覚えろ」では職人は減るばかり…原田左官工業所の育成の原点

原田さん:左官という仕事は、建設業のなかでも歴史があり、なくてはならない仕事として社会的地位の高い仕事でした。しかし、1980年代から建設業の近代化が進み、いろいろな種類の壁紙やウォールシートなどの工業品が選ばれることが増え、左官の仕事が減ってしまったのです。

仕事が減れば当然、職人の数も減ってしまいます。しかも、かつての左官業界は100人入社しても数人しか残らないほど、離職率が高かったといいます。

原田さん:現在、左官職人の平均年齢は60代、しかも職人全体の4割程度を占めるのがその年代と言われています。20代、30代の若手が極端に少ないことが左官業界全体の深刻な問題です。

ただし、悪い話ばかりではありません。左官は漆喰(しっくい)や珪藻土(けいそうど)など自然由来の材料を使うことが多く、空気環境を整える効果も認められ、シックハウス症候群などを引き起こす心配も少ないなど、ここ最近は左官職人の仕事が見直されてきています。そのため、左官の仕事に関心があり、「職人になりたい」という人も増えています。意欲ある若者が、途中で挫折することなく一人前になるまで育てたい。原田左官工業所では教育の重要性を感じ、教育の仕組みづくりを始めました。

原田さん:昔は、職人の仕事は見て覚えるものであって教わるものではないという考え方が当たり前。もし一人前になれなかったり、辞めてしまっても、それは全て本人だけの責任だと思われていたんです。それでは、左官職人は減っていく一方。ただでさえ人が少ない時代に、せっかく興味をもってくれた人を育てるにはどうしたらいいのか、と考えたのが育成の原点です。

「会社で遊んでいるだけじゃないか!」教育に反対する声を結果でねじ伏せるために

現場で覚えることが当たり前だと考えているベテラン職人たちは、原田さんが社員教育をすることを最初はあまりよく思っていませんでした。日給月給の職人の世界は、現場に出てなんぼ。新人であっても現場で手伝いをすれば、それなりに生産性にプラスになっていると職人は考えていたのです。新人が会社で教育を受けている間は何も生み出していないとすら思われていました。

原田さん:「塗る練習をしているだけで給料が発生するのはおかしい」と考えるベテランの職人も多く、「お前らは会社で遊んでいるだけじゃないか!」という人もいました。ですが、実際のところは先に左官職人の基本を覚えてからのほうが、現場に入ってから役に立つことが次第にわかってきました。やる気があっても、見るだけでは要領がつかめない新人もいますから。

社員教育が認められるようになったのは、いきなり現場に連れ出された新人よりも、一通りの教育を受けてから現場に入った新人のほうが、仕事の覚えもスムーズだということが理解されてから。いつしか、「ウチの新人はほかと違うから」とベテランの職人が新人を自慢するほど、教育に対する考え方が変化したそうです。

一流の職人の動きを真似る「モデリング」で左官仕事の基礎を体に染みこませる

原田左官工業所が新人の現場力を高めるために行うのは「モデリング」と呼ばれる教育システム。ゴルフのレッスンビデオのように、お手本を真似ることで塗り方の型(かた)を固めることが狙いです。実績のある職人の動きを見て、真似をして、体に染み込ませます。

原田さん:モデリングを始める前は、先輩の動きを現場でひたすら「見て真似る」のが普通でした。ただ、先輩も実際のところは何かしらの理論に基づいてやっていることは稀ですので、なぜこの動きなのかというところを説明できないわけです。また先輩によってやりかたが違う、昨日教わったことと今日教わったことが違うなど新人は混乱してしまいます。そのため、ひとまず基本となる一つの型をかためることが大事なのです。

さらに、左官職人の動きを真似るのと同時に、自分がどのように動いているのかを背後から作業の様子を撮影した映像を見ることで、お手本とのギャップを確認します。壁を塗るときの動きを後ろから先輩に見てもらい、塗るときのリズムや動きのコツをアドバイスしてもらうことも。モデリングの効果はてきめんで、鏝(こて)の扱いがぎこちない新人も、数日で見違えるほど成長するとのこと。

原田さん:モデリングで学んだからといって、いきなり現場ですぐに塗らせてもらえるとは限りませんが、近い将来、自分が鏝を持って塗るイメージが見えることも大事です。モデリングは、あくまで職人になるための「入口」に立つためのもの。一般的に職人の世界は入口にたどり着くまでに何年もかかっています。途中で挫折する人も多い。だからできるだけ早く入口に立たせてあげたいのです。

左官の現場は一つとして同じ条件のものはありません。壁の大きさも、使用する材料も違えば、砂の水分の含み具合をみて配合を調整するなど、天候によって材料の配分を変えることもあります。このあたりは現場で経験を重ねて体で覚えていくしかできない、まさに職人仕事の領域。一生をかけて極める仕事だからこそ、できるだけ早くスタートラインに立たせることが大切なのです。

新人教育は計画的に行い、一人前になったら盛大に祝う

社員教育の重要性は感じているけれど、業務が落ち着いているときしか教えられないという会社も多いのではないでしょうか。かつての原田左官工業所も同じでした。

原田さん:教育は会社が暇なときに教えればいいという考えのままだと、結局やらなくなってしまいます。当社の場合は、社員教育も左官職人が壁を塗る一つの現場と同じ、つまり計画的に進める仕事であるという感覚で取り組んでいます。

4月から7月の比較的業務が落ち着いている時期に訓練期間を設け、それを会社のスケジュールに組み込みます。訓練期間は「訓練も仕事」という意識で取り組むそうです。そして、着実に技術を学び、経験を積みながら、4年で一人前の職人を目指します。

原田さん:一人前の職人になったという目安は、中規模程度の現場を取り仕切ることができるようになることですが、それ以上に4年間という期間を大切にしています。なぜなら、入社したばかりの人には、中規模の現場を仕切るといっても想像がつかないからです。自分は4年後には一人前になれると思ってもらうことが大事ですね。

職人の世界では、一人前になることを「年季が明ける」と言います。原田左官工業所では、一人前になった職人を祝う会を「年季明け披露会」と呼び、今までは居酒屋などでちょっとした打ち上げ会のように開催していたそうです。原田さんが社長になってからは、ホテルなどの会場で、社員全員で盛大に祝うようになりました。

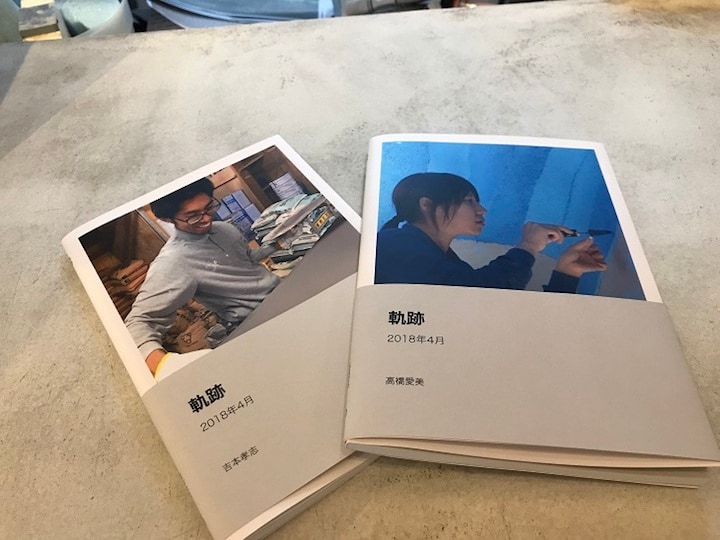

年季明け披露会では、一人前になった職人とその家族も招待されます。記念品として渡される「メモリーブック」には、一人前になるまでの成長の軌跡が写真で納められています。もちろん社員を祝うことが目的ですが、会社への帰属意識も高まる取り組みと言えるのではないでしょうか。

左官業界の未来のために、若手左官職人を8社合同で育てる

職人を大切に育てる取り組みが実り、原田左官工業所は50%近かった離職率を5%まで減らしました。しかし、左官業界の後継者育成問題が危機的状況であることには変わりませんし、1社のみで行う活動には限界があります。繰り返しになりますが、左官職人全体の平均年齢は60代、全体の4割をその60代の職人が占めるという、まさに待ったなしの状況なのです。

原田さん:これから左官職人がさらに減っていく時代が間違いなく来ます。これ以上減ってしまったら、左官業界そのもの存続に関わるという話にもつながっていきます。左官の魅力を伝えるためにも人を増やし、職人を減らさないことが急務です。そこで8社共同で東京左官技能者育成協会を立ち上げ、共同訓練所をつくりました。訓練所では各社の新人が集まり、モデリングなどを通じて左官職人の基礎を身につけます。1社だけで訓練していたら会社の負担も大きい。また、指導役一人に新人一人では教える効率もよくないので、何社かの新人を集めて教育したらどうかと考えたのです。

単に技術を習得できるだけではなく、新人同士の交流が生まれることも大きなメリット。というのも、現場では10代、20代の新人の先輩がいきなり50代、60代ということもあり、ジェネレーションギャップが非常に大きいという問題もあるからです。

原田さん:たとえば休憩中にベテランの職人が集まって孫の話で盛り上がっていたら、20代の子はその輪に入っていきづらいじゃないですか。だから休憩中は一人でスマートフォンを見て過ごすことが自然と増えてしまい、疎外感を感じて結果的に辞めてしまう…これはすごくもったいないことです。でも同じ年代で頑張っている職人と交流を持つことができれば、続けやすくなるんじゃないかと思っています。もちろん、同年代の職人は刺激をくれるライバルにもなりますから、競争心が生まれて技術の習熟も早まるという相乗効果も期待しています。

東京左官技能者育成協会の訓練施設は、職人を育てるだけではなく、切磋琢磨できる仲間たちとの出会いの場の役割を持っています。ただ技術を教えるだけではなく、「新人を孤立させない」ことは、左官職人だけではなくすべての業界に通じる考え方かもしれません。

左官業界を盛り上げるという大きな目的のために、自社だけではなく左官業界を巻きこんで職人育成に取り組んでいる原田さん。ただし、社会貢献のためだけに教育をしているわけではありません。社員教育はもっとも効率のいい投資だといいます。

原田さん:当社のように職人を抱えるような会社は、職人そのものが財産です。職人が辞めたら売上げも一時的に下がります。ただし、職人が辞めてしまったとしても、職人が育つ仕組みは残ります。そして、教育を受けて成長した職人が稼いでくれます。つまり社員教育は会社にとっても稼ぐ力の源なのです。

教育こそ中小企業が成長するためのカギになる

「教育力=稼ぐ力」は、左官業界に限った話ではありません。電気設備会社、建築会社、旅館など、教育の重要性に気づいた多くの企業が、原田左官工業所に視察に来ているそうです。教育はコストであるだけではなく、リターンのための重要な投資。ただし、成果が出るまでには時間がかかり、これを先行投資と捉えられるかが、中小企業の成長のカギになるでしょう。これから成長を目指す中小企業こそ、社員教育を手厚くすべきなのかもしれません。

この記事の著者

弥報編集部

弥生ユーザーを応援する「いちばん身近なビジネス情報メディア」

資金調達ナビ

弥報Onlineでは「読者の声」を募集しています!

弥報Online編集部では、皆さまにより役立つ情報をお届けしたいという想いから「読者の声」を募集しております。

「こんな記事が読みたい!」「もっと役立つ情報がほしい!」など、ご意見・ご感想をお聞かせください。

皆さまからのご意見・ご感想は今後、弥報Onlineの改善や記事作りの参考にさせていただきますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

弥生のYouTubeで会計や経営、起業が学べる!

関連記事

事業支援サービス

弥生が提供する「経営の困った」を解決するサービスです。