- 人材(採用・育成・定着)

人手不足時代を支える!パート・アルバイト採用力を高める求人票・面接のポイント

2025.09.25

人手不足が深刻化する中、パート・アルバイト人材は企業に欠かせない存在となっています。近年は、特定の日や時間帯だけ働くスポット的な人手確保も可能となっていますが、企業にとってはやはり安定した人手の確保が基本です。その意味でも、地元の求職者が多く、求人件数も豊富なハローワークは有効な手段といえます。

今回は、ハローワークを活用した採用支援を専門とするウエルズ社会保険労務士事務所 代表の五十川将史さんに、パート・アルバイトを対象としたハローワーク求人票の作成や面接のポイントについてご紹介いただきました。

弥報Onlineでは他にも「採用」をテーマにした記事を発信しています。

採用の記事を読む

目次

企業を支えるパート・アルバイトの重要性

深刻な人手不足が続く中で、企業にとってパート・アルバイトといった非正規人材はますます重要になっています。正社員だけではカバーしきれない業務や、繁忙期に一時的に増える作業を補う役割として、柔軟に働ける人材は欠かせません。近年では「特定の日だけ」「限られた時間だけ」といったスポット的な働き方を選ぶ人も増え、多様な雇用スタイルが広がりを見せています。

一方で、企業にとって真に必要なのは安定的な人材の確保です。突発的に人を集められるサービスも便利ではありますが、日々の業務を滞りなく進めるためには、継続して働いてくれるスタッフの存在が大きな支えとなります。その意味でも、地域の求職者が集まりやすく、求人情報も豊富に掲載されているハローワークは、多くの企業にとって有効な採用チャネルといえるでしょう。

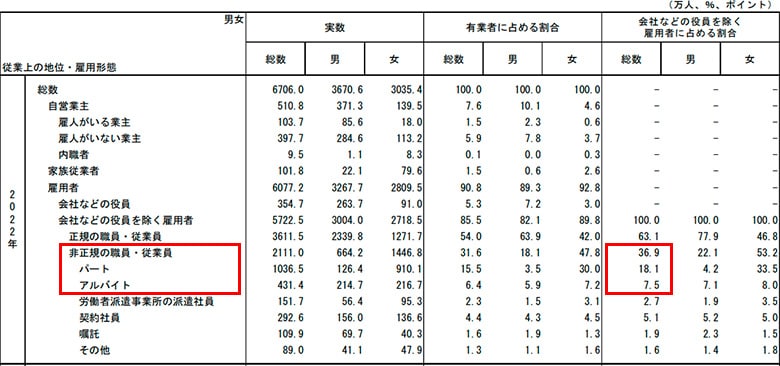

総務省の統計によれば、日本の雇用者全体のうち、役員を除いた労働者のおよそ3人に1人が非正規雇用です。その中でもパート・アルバイトが約7割を占めており、企業活動の現場を支える大きな存在となっていることがわかります。数字からも、パート・アルバイト人材が経済を動かす原動力の一部となっている現状が見えてきます。

数字から見る、パート・アルバイトの現状と求められる求人票内容

パート・アルバイト就労者をめぐる状況は、この10年で大きく変化しています。以下では、「年齢層の変化」と「求人倍率・離職動向」の2つの観点からデータを確認し、そこから見える求人票作りのヒントを探っていきます。

年齢層の変化

総務省の労働力調査によると、2014年から2024年までの10年間における非正規職員・従業員の年齢別雇用者数は、15歳以上は全体で1,967万人から2,125万人へと8.0%増加しました。一方、生産年齢人口に当たる15~64歳は1,732万人から1,692万人へと2.3%減少しています。内訳を見ると、25~34歳は305万人から230万人へと24.6%減少している一方、65歳以上は235万人から433万人へと84.3%増加していることが特徴です。

つまり、非正規職員・従業員の年齢構成は、20~30代の若手・中堅層が減少し、65歳以上のシニア層が大幅に増加しており、現在ではパート・アルバイトの重要な担い手となっていることがわかります。

(参考)

労働力調査(基本集計) 2024年(令和6年)平均結果|総務省統計局

求人倍率・離職動向

厚生労働省の調査によると、2025年6月のパート有効求人倍率は1.15倍で、正社員の1.02倍を大きく上回っています。パート・アルバイト人材へのニーズは非常に高いものの、人材確保は一段と厳しい状況です。

(参考)

一般職業紹介状況(令和7年6月分)季節調整値|厚生労働省

一方、同省の調査による離職率は、一般労働者(常用)が12.1%であるのに対し、パート労働者は23.8%と約2倍に上ります。また、一般労働者・パートを含めた前職の退職理由を見ると、「個人的理由」や「定年・契約期間満了」を除いた場合、男女ともに最も多いのは「職場の人間関係」です。続いて「労働時間・休日などの労働条件」や「収入」が多く、男性では「仕事内容」が前年より大きく上昇しています。

こうした傾向を踏まえると、パート・アルバイト採用では、以下の3点を求人票に盛り込むことが効果的です。

- 人間関係を含めた職場環境の良さ

- 自分に合った働き方ができること

- (特に男性向けに)仕事内容の十分な説明

データからも明らかなように、労働条件だけでなく「安心して働ける環境作り」を前面に打ち出すことが、応募促進や定着につながるといえるでしょう。

応募者目線で考える!求人票作成で押さえるべき4条件

正社員の求人では、求職者も長期勤務を前提としているため、求人票には「長く働く魅力」や「キャリアアップによる将来イメージ」など、長期的な視点での情報提供が求められます。

一方、パート・アルバイトの場合は、短期間・短時間での勤務を前提とすることが多く、求人票も「短期的かつ現実的な情報」を中心に構成することが基本となります。パート・アルバイトの求職者が求人を選ぶ際に重視する条件は、主に次の4点です。これらはそのまま求人票作成のポイントにもなります。

1)自宅から近い・通いやすい

パート・アルバイトで働きたい人は、まずは自宅から近く、通いやすい職場を前提として仕事を探します。一般的には「通勤30分以内」が目安とされます。ただし、この条件は企業側で変更できるものではありませんので、応募が見込める求職者の居住エリアを把握しておく程度で十分です。

2)自分の希望に合った働き方ができる

パート・アルバイトを希望する人は、何よりも自分の条件に合った働き方を重視します。子育て中の方、子育てが一段落した方、副業やWワークを希望する方、あるいは定年後のセカンドステージを充実させたい方など、背景や生活スタイルはさまざまで、求める働き方にも多様なニーズがあります。

そのため、求人票を作成する際は、就業時間や勤務日数、休日といった労働条件を一律に固定するのではなく、柔軟に提示することが望ましいといえます。加えて、求人票に「働き方は相談のうえ決定します」や「勤務時間や日数は希望を伺いながら調整します」といったメッセージを添えておくと、応募のハードルが下がり、応募者に安心感を与えることができます。

3)自分にもできそうな仕事

パート・アルバイトで働きたい人の多くは、未経験でも始めやすく、短期間で覚えられる仕事を求めています。専門性が高い仕事や、正社員並みの責任・成果を求められる仕事は心理的な負担が大きく、応募をためらう傾向があります。そのため、求人票では応募者が「この仕事なら自分にもできそう」と感じられるように、仕事内容を具体的かつわかりやすく示すことが大切です。特に男性は仕事内容を重視する傾向があるため、作業内容や業務の流れをしっかり説明しておくと、応募の後押しになります。

4)働きやすい職場環境

離職理由の多くは、職場の人間関係や労働時間・休日など、言い換えれば「自分に合った働き方」にかかわる内容です。求職者はこうした要素を重視しているため、求人票では働きやすい職場環境であることを具体的に示すことが重要です。例えば、職場の雰囲気やサポート体制、シフト調整の柔軟さ、子育てや家庭への理解などを明示することで、応募者に安心感を与え、応募意欲を高められます。

特にパート・アルバイトは、正社員のように配置転換や転勤がなく、固定された職場で同じスタッフと働くことが一般的です。そのため、入社後の職場の雰囲気や人間関係は、応募者にとって大きな関心事であり、不安材料にもなります。こうした不安を和らげるには、「和気あいあいとした職場です」といった抽象的な表現では不十分であり、「入社1~3年目の先輩パートが5名在籍しており、新人には毎日声をかけています」といった実例を記載すれば、実際の働く姿をイメージしやすくなります。

また、家庭やプライベートとの両立ができるかどうかも重要です。特に子育て世代では、子どもの急な発熱や幼稚園・学校からの呼び出し、さらには行事や家庭の都合など、勤務に影響する場面が少なくありません。こうした事態に対して職場が理解を示し、柔軟に勤務を調整できる環境であれば、応募者は安心して働くことができます。

求人票を作成する際には、家庭への配慮に関するメッセージだけでなく、子育て中のパート職員の在籍人数や実際に行っている勤務調整の事例などを具体的に記載すると、さらに安心感につながります。こうした情報は、求職者が「ここなら自分も働けそうだ」と感じ、応募の後押しとなります。

パート・アルバイトの面接ポイント

ここでは、パート・アルバイトの面接時の流れやポイントについてご紹介します。以下のポイントを押さえることで、採用の精度を高め、入社後の定着にもつなげられます。

1)応募から面接まではできるだけ早く

応募後の面接日時を「後日連絡」とした場合でも、できるだけ早く連絡することが大切です。連絡が遅れると、応募者が面接を辞退したり、他社求人に関心を移したりする可能性があります。もし面接日が先になる場合は、途中でメールなどを送り、応募者の関心を維持する配慮も有効です。

また、履歴書は可能な限り事前に受け取りましょう。履歴書を面接当日に持参とするケースも多いですが、その場合は面接が場当たり的になりやすく、応募者に十分な準備が伝わらないことがあります。事前に履歴書を受け取り、経歴などを確認したうえで質問を準備しておくと、より的確な人物評価が可能です。なお、応募者のハードルを下げるために、履歴書の提出自体を不要とする募集も近年は増えています。

2)面接の導入時は求人票を活用する

面接では一般的に「志望動機」や「応募理由」を尋ねますが、応募者にとっては答えにくく、緊張を招きやすい質問です。そこで、求人票をきっかけにした質問に置き換えると、応募者は答えやすくなり、面接の雰囲気も和らぎます。例えば、次のような質問が有効です。

- 「当社の求人票のどの情報が、応募のきっかけになりましたか?」

- 「求人票を見て、もっと詳しく説明を聞きたいと思った点はどこですか?」

- 「他にも検討された求人はありますか?」

こうした質問に対する回答からは、応募者がどのような働き方を希望しているのか、何を重視しているのかを把握できます。この情報は、採用判断だけでなく、採用後の定着策や職場環境の改善にも活かすことができます。

3)面接での確認事項は、「労働条件」と「適正度」

採用後のミスマッチを防ぐためには、まず労働条件をしっかり確認することが重要です。就業時間や週の勤務日数、シフト勤務がある場合は、どの程度まで柔軟に対応できるかを明確にしておきます。

特に子育てや介護などの事情がある応募者の場合は、勤務への影響や必要な配慮についても確認しておくと安心です。自社の求める条件と応募者の希望に差がある場合は、どの範囲まで許容できるかを面接時に把握しておくことが大切です。

また、面接の本来の目的は応募者の人物像を見極めることにありますが、パート・アルバイトの選考では、経験やスキル以上に人柄や職場との相性が重視されることが多くあります。

例えば接客業であれば「明るく元気に対応できるか」といった点が重視されますが、これはあくまで人柄の一例であり、職場や職種によって求められる人物像は異なります。面接では、こうした人物像が職場に適しているか、同僚とうまく協力できそうかなどの観点において、適正度を丁寧に確認しておくことが大切です。これらをしっかり見極めることで、採用後の定着や職場トラブルの防止にもつながります。

求人票改善+マザーズコーナーの活用で採用力アップ

求職者に伝わる求人票を作成するとともに、それを効果的に届ける仕組みを活用することも大切です。その1つが、ハローワーク内に設置されている「マザーズコーナー」です。これは、子育て中の求職者を対象とした専門窓口で、仕事と家庭の両立を希望する求職者に対して相談対応や求人のマッチングを行っています。2023年には6万件以上の就職実績があり、企業にとっても有力な採用チャネルとなっています。

活用にあたっては、この窓口に自社求人の仕事内容や働き方、子育てへの配慮内容を詳しく伝えておくことが効果的です。あらかじめ情報を提供しておくことで、相談員が求職者に対して「この会社は子育てへの配慮があります」といった具体的な説明や後押しを行ってくれるため、応募につながる可能性が高まります。

正社員人材の確保が難しい現在、事業の円滑な運営にはパート・アルバイト人材の存在が欠かせません。しかし、実際の求人票は、正社員向けと比べて十分に検討されないまま作成されることも少なくありません。求職者の背景にはさまざまなライフスタイルやライフステージに応じたニーズがあるため、それらを踏まえた求人票の作成や採用チャネルの活用が不可欠です。

今回紹介した「パート・アルバイト求人票の4条件」を基礎に、自社ならではの工夫や魅力を加えた求人票を作成できれば、求める人材の確保につながる可能性は十分にあります。

弥報Onlineでは他にも「採用」をテーマにした記事を発信しています。

採用の記事を読む

この記事の著者

弥報編集部

弥生ユーザーを応援する「いちばん身近なビジネス情報メディア」

この記事の監修者

五十川 将史(ウエルズ社会保険労務士事務所 代表)

1977年、岐阜県生まれ。明治大学卒。大手食品スーパーの店長や民間企業での人事担当者、ハローワーク勤務を経て、独立。ハローワークを活用した採用支援を専門としている。商工会議所、労働局、社会保険労務士会などでの講演実績も多数あり、これまでの受講者は1万人を超える。著書に『中小企業のためのハローワーク採用完全マニュアル』(日本実業出版社)、『ハローワーク採用の絶対法則』(誠文堂新光社)などがある。