- 事業成長・経営力アップ

会議はもっとラクにできる!生成AIで議事録&情報整理の効率アップ術

2025.09.18

生成AIツールを、業務でどのように活用すればよいか悩んでいる企業は少なくありません。しかし、実は社内会議などの業務においても手軽に活用できることはご存じでしょうか。多くの企業が既に利用しているオンライン会議ツールには、生成AI機能が搭載されており、気軽に使い始めることで業務効率化を実現できます。

今回は、ソフトウェアやサービスを開発・販売しているアステリア株式会社で、高度な技術をお客さまに中立的な立場で解説するエバンジェリストとして活躍している森一弥さんに、オンライン会議ツールを活用した効率的な会議運営方法や、おすすめの生成AIツールについてお話を伺いました。

弥報Onlineでは他にも「業務効率化」をテーマにした記事を発信しています。

業務効率化の記事を読む

目次

今すぐ使える!主要オンライン会議ツールのAI機能とは

オンライン会議ツールに搭載されている生成AIの機能を具体的に教えてください。

主要なオンライン会議ツールでは、近年、生成AIの導入が進み、会議の準備から記録、振り返りまでを幅広くサポートしてくれる機能が充実しています。ツールによって名称や連携するAIは異なるものの、基本的に「会議の可視化と効率化」を目的とした機能が共通して備わっています。

例えば、Zoomには「Zoom AI Companion」が、Google Meetには「Gemini」、Microsoft Teamsには「Microsoft 365 Copilot」がそれぞれ搭載・連携されており、いずれも会議の進行をよりスムーズにし、会議終了後の振り返りや共有を効率化する機能が揃っています。

具体的には、会議音声のリアルタイム文字起こしや字幕表示機能が搭載されています。また会議終了後には、AIが議論の要点や決定事項を自動的に整理し、議事録を作成。タスクなども自動で抽出され、参加者に共有されます。

もちろんツールごとに若干の違いはあります。例えばGoogle Meetでは、生成AI「Gemini」との連携により議事録が自動的にGoogle ドライブに保存されるなど、Google Workspaceとの親和性が高く、データ共有もスムーズです。

Teamsは、Microsoft 365の他アプリとの統合が強みで、OutlookやWordと連動した活用も可能です。Zoomは、シンプルな設定でAI機能を有効にできる操作性が特徴で、導入のハードルが低いと言えるでしょう。

いずれのツールも有料版での利用にはなりますが、議事録作成や情報共有における手間を大きく減らし、会議そのものの質を高めることができるでしょう。生成AIによる会議支援は「今、手元のツールに搭載されている機能をどれだけ活かせているか」がカギなのです。

生成AI機能を活用することで、どのようなメリットが得られますか。

AIによる音声のリアルタイム文字起こしや字幕表示は、聞き逃しや言語の壁を補う役割を果たします。また、出席できなかったメンバーへの情報共有も大きな強みです。例えばZoomのAIチャット機能を使えば、途中からの参加者が過去の議論内容を要約を通じてすばやく把握できるほか、欠席者が会議後に必要な情報を検索することができます。会議で起こりがちな「聞き漏れ」を防ぎ、業務のスピードと精度を高められるでしょう。

会議終了後には、AIが意思決定内容を整理し、ToDoの一覧化をすることで実行フェーズへの移行を速やかに促します。私がよく使っているZoomのAIチャット機能では、会議後に「この議題について何が話されたか」といった質問を投げかけるだけで、関連する発言内容を要点化して取得できます。録音や録画を繰り返し確認する手間が大幅に軽減され、情報確認のスピードアップに貢献しています。

生成AI搭載オンライン会議の始め方と運用のコツ

実際に生成AI機能を活用する際の設定方法を教えてください。

ここでは、私が普段使っているZoom AI Companionの活用方法を紹介します。Zoom会議を設定する際に、AI Companionの機能をオンにすることで、会議にAI機能が適用されます。

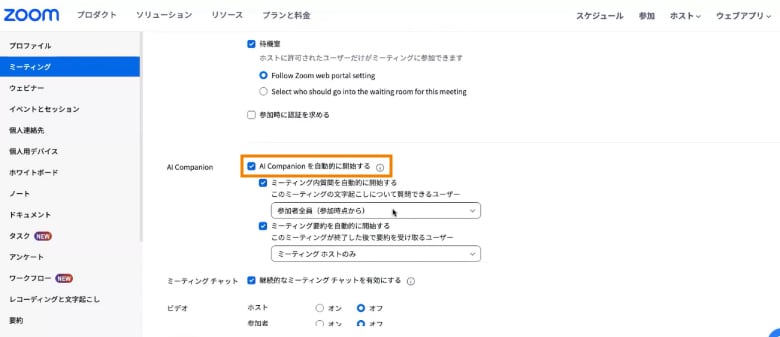

1.「AI Companion」をオンにして会議を設定する

Zoomポータルにサインインし、「ミーティング」を選び、通常の会議設定をしていく際に、「AI Companion」箇所にもチェックを入れます。その際、「ミーティング内質問を自動的に開始する」「ミーティング要約を自動で開始する」といった細かなオプションも同時に設定が可能で、要約の共有先も選択することができます。

また、Zoomアカウント全体に「AI Companion」機能を適用させるには、管理者権限を持つユーザーが「アカウント管理」から操作する必要があります。その際、履歴が残らないようにしたり、ユーザーによる外部共有を禁止したりと、セキュリティにも配慮した設定も可能です。

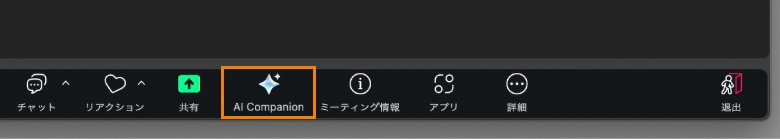

2.会議開始と共に画面右下「AI Companion」をクリック

実際にミーティング要約を開始するには、ホストまたは共同ホストが会議を開始した後、画面下部のツールバーから「AI Companion」をクリックし、「要約の開始」を選択することで即時に始められます。あらかじめ「ミーティング開始時にミーティング要約を自動的にオン」に設定しておけば、会議開始と同時に自動で要約がスタートします。記録のし忘れを防げるため便利ですが、AIの活用に不安を感じる参加者もいる可能性があるため、事前にAIを使う旨を共有しておくと親切です。

3.会議後の議事録や自動生成された要約を確認、参加者へ共有

会議終了後には、AI Companionが自動で作成した要約や議事録を、ZoomのWebポータル上にある「ミーティング履歴」や「AI Companion」タブから確認できます。要約には、会議中の主なトピックや議題、時系列に整理された内容、さらには次回のアクションとして設定されたタスクなどが含まれます。

生成された要約は、必要に応じて内容の編集や補足を行うことができます。例えば、生成AIがうまく認識できなかった表現を修正したり、口頭では触れられなかった重要なポイントを追記したりすることで、より実用的な議事録に仕上げることができるでしょう。要約は、事前に指定した参加者にメールで送ることができるほか、PDFやテキスト形式でダウンロードもでき、参加者以外への社内共有にも対応可能です。

もちろんオンライン会議ツールによって違いはありますが、基本的な流れや機能は一緒です。ぜひ定例ミーティングやプロジェクトの進行管理に、積極的に取り入れてみてください。

オンライン会議ツールの生成AI機能を活用する際の注意点を教えてください。

必ず参加者それぞれが自分の会議ツールアカウントでログインしましょう。会議室に1台のPCを囲んで複数名で参加するようなケースでは、生成AIが「だれの発言か」を正しく判断できず、タスクや発言の割り当てにズレが生じてしまいます。AIの精度を最大限に引き出すには、発言者の識別が正確であることが前提です。

また、会議冒頭で「この会議では何を決定したいのか」「この話し合いのゴールは何か」を明示することが基本です。これによって生成AIによる要約・タスク抽出の精度が高まるだけでなく、参加者全員の思考が揃い、発言が目的に向かって整理されやすくなります。

とはいえ、生成AIによる要約は常に100%正確とは限りません。聞き取りミスや文脈の誤解が起きる可能性もあるため、録音・録画と併用して、人の目で最終確認するフローを設けることも忘れないでください。生成AIは議事録作成のベースにはなりますが、最終的なアウトプットの責任を人が担うという意識が必要です。

会議効率化をさらに高める生成AIツール

その他、会議効率化のために有効な生成AIツールがあればご紹介ください。

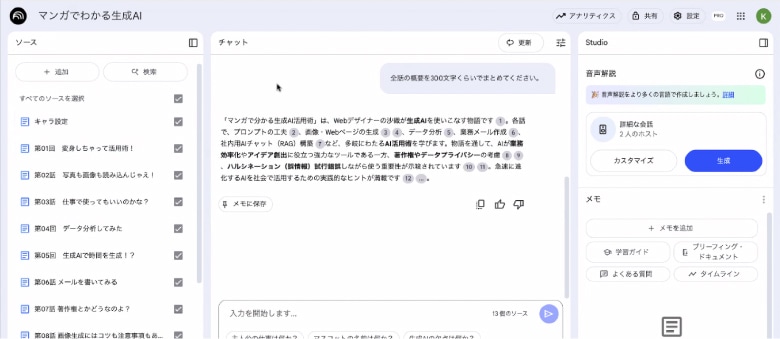

会議中や直後の情報整理については、Zoomなどのオンライン会議ツールに搭載された生成AI機能で十分な場合も多いですが、さらに踏み込んだ分析や文脈整理を行いたい場合には、Googleの情報整理ツール「Notebook LM」が非常に有効です。

Notebook LMは、音声ファイル、PDF、テキストデータなど複数の資料をまとめてアップロードし、それらを基に情報を統合・要約してくれるツールです。例えば、ZoomのAI Companionで生成された要約や録音データ、共有された資料を一式アップロードし、「この会議での主要な意思決定は何か」「今後取り組むべきアクションは?」などとチャット形式で質問するだけで、的確な回答を得ることができます。

また、Google Workspaceと連携して利用すれば、セキュリティ面でも安心です。

さらに、過去の会議記録を「検索可能なナレッジベース」として再活用できる点も特筆すべきポイントです。定例会議やプロジェクトミーティングの履歴を蓄積しておくことで、「過去にこのテーマについてどう議論されたか」「似たような課題への対処事例はあったか」といった検索にも対応でき、組織全体の意思決定の質を高める手助けとなります。

会議効率化を加速するためのAIツール選定のポイント

会議を効率化するための生成AIツールの導入にあたり、持っておくべき視点があれば教えてください。

生成AIツールを導入する際にまず考えたいのは、そのツールが自社の業務フローやIT環境とどれだけ親和性があるかという点です。Microsoft 365をベースに業務を進めている企業であれば、TeamsやCopilotとの連携は自然な流れでしょうし、Google Workspaceを日常的に活用している場合は、GeminiやNotebook LMといったツールとの相性が良く、運用もスムーズです。

セキュリティ面も見逃せません。特に業務で使う場合は、個人アカウントや無料版ではAI学習に情報が使われる恐れもあるため、Google WorkspaceやMicrosoft 365などの有料契約で、AI学習対象外の設定を選ぶのが安心です。

さらに、注意したいのが単一機能の専用ツールです。価格も手頃で導入しやすい一方で、将来的にはZoomなどの多機能ツールに統合されて役割を終えてしまう可能性もあります。契約期間や乗り換えの柔軟性も含めて、「今本当に必要か」「この先も使い続けられるか」を見極める視点を持つことが、後悔しない導入につながります。

生成AIは日々進化を続けています。大切なのは「何を導入するか」だけでなく、「なぜ導入するのか」「どのように使い、どう管理するか」を明確にしながら進めていくことです。小さな一歩でも、確実に踏み出すことで、会議の風景が大きく変わっていくはずです。

弥報Onlineでは他にも「業務効率化」をテーマにした記事を発信しています。

業務効率化の記事を読む

この記事の著者

弥報編集部

弥生ユーザーを応援する「いちばん身近なビジネス情報メディア」

この記事の監修者

森 一弥(アステリア株式会社 エバンジェリスト)

アステリア株式会社にてエバンジェリストを務める。2017年3月までは主力製品「ASTERIA WARP」のシニアプロダクトマネージャーとしてデータ連携製品の普及に務め、特に新技術との連携に力を入れる。その後、ブロックチェーンを活用した実証実験の実施や株主投票では特許を取得。現在はブロックチェーン、AI、IoTなど先端技術の可能性、勘所を業務で検討中の皆さまにお伝えするエバンジェリストとして活動中。