- 人材(採用・育成・定着)

【例文あり!】中小企業向け「欲しい人材を見抜く」面接質問術

2025.03.19

採用面接は、企業が欲しい人材を見抜く重要なステップです。しかし、単に聞きたいことや確認事項を質問するだけでは、応募者の本質や適性を見極めるのは難しいものです。

さらに、人手不足が深刻化して売手市場が加速する中、中小企業の採用面接では応募者を見極める力に加え、「志望度を高める」ための質問力が採用の成否を分けるカギとなっています。

今回は、株式会社ジェイックの佐藤裕康さんに、中小企業が欲しい人材を見抜き、採用するための面接準備や、実践的に活用できる質問術について解説いただきました。ぜひ参考にしてみてください。

弥報Onlineでは他にも「採用」をテーマにした記事を発信しています。

採用の記事を読む

目次

欲しい人材を見極めるための「面接評価項目」を設定する

採用面接を行う前には、必ず「面接評価項目」を設定しておきましょう。面接評価項目とは、面接で「応募者が自社にとって必要な人材かどうかを判断するための基準」です。

基準を設定せずに面接を進めると、面接の流れや感覚的な盛り上がりに左右されて合否を判断してしまったり、見極めの精度が低下してミスマッチな人材を採用してしまったりするリスクが高まります。欲しい人材を見極められる、面接評価項目の設定ポイントを紹介します。

面接評価項目を「行動レベル」に落とし込む

面接評価項目を設定する際には、まず「自社独自の採用ターゲット」を明確にすることが重要です。自社の業務特性や企業文化に合った採用要件を、具体的に掘り下げてみましょう。その際、入社後に育成できる要素は採用要件から外し、本当に求める採用ターゲットを絞り込むとよいでしょう。

採用ターゲットの設定については、「採用難時代を乗り切る!中小企業の採用力アップ術」で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

(参考)

また、先ほど採用要件を具体的に掘り下げると記載しましたが、例えば「個人向けに高額商材を販売する営業職」の採用において、「個人営業の経験・成果」といった指標ではあいまいです。

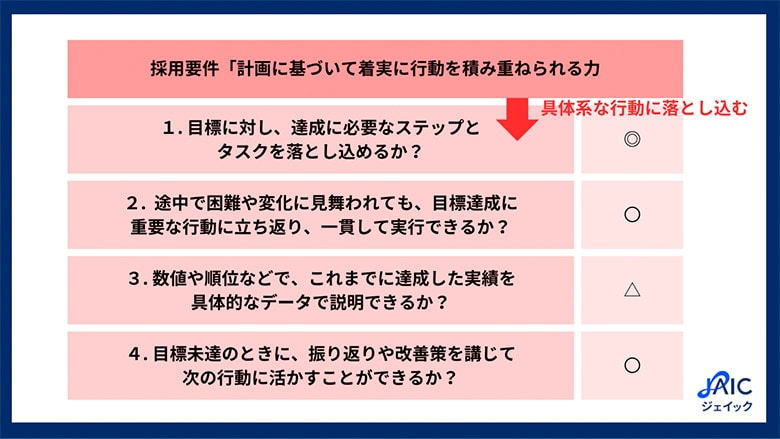

自社の営業スタイル、コンスタントに成果を出している人の行動パターンなどを参考に、「計画に基づいて着実に行動を積み重ねられる力」「数字や順位・目標に対する達成意欲」など、行動や姿勢を言語化することが大切です。

採用要件が明確になったら、それを基に面接評価項目を設定します。繰り返しになりますが、「コミュニケーション能力」や「主体性」などの抽象的な言葉だけを評価項目とするのは避けましょう。採用要件で設定した要素を踏まえ、「具体的に求めたい行動レベル」を評価項目に落とし込むことが重要です。

例にあげた営業職の場合、採用要件の「計画に基づいて着実に行動を積み重ねられる力」では、「1.目標に対し、達成に必要なステップと付随するタスクを落とし込めるか?」「2.計画の途中で困難や変化に見舞われても、目標達成に重要な行動に立ち返り、一貫して実行できるか?」などです。

また、「数字や順位・目標に対する達成意欲」では、「3.数値や順位などで、これまでに達成した実績を具体的なデータで説明できるか?」「4.目標未達のときに、振り返りや改善策を講じて次の行動に活かすことができるか?」などです。

このように具体的な行動をイメージできる評価基準、過去のエピソードなどを確認して照らし合わせできるような具体性で設定すると、面接の精度が向上します。評価項目を行動レベルに落とし込むことで、その場の盛り上がりや面接官による判断のブレを防げます。

なお、項目が多くなりすぎると評価することに意識が向きすぎてしまい、応募者との会話が不自然になってしまいます。目安として、3~5個程度の項目を考えておくとよいでしょう。

評価基準を設定する

面接評価項目が設定できたら、各項目の評価基準も明確にしておきましょう。例えば、「◎〇△×」や「1~5」「A~E」といった明確な評価方式が一般的です。基準を設定することで、面接官は判断がしやすくなり、面接結果の比較や引き継ぎもスムーズになります。なお、3段階評価は判断が真ん中に集中しやすいため、4段階や偶数個にするのがおすすめです。

次に、それぞれの評価レベルを具体的に定義しましょう。以下は一例です。

- ◎ 優秀:社内でもトップ20%に入るようなレベル

- 〇 合格レベル:既存社員と照らし合わせて標準的なレベル

- △ 合格基準未満:一定の課題はあるが、致命的ではないレベル

- × 不合格:一つでも該当すれば採用対象外

評価項目と評価基準を言語化しておくことで、面接官の判断基準を統一し、採用の公平性を保てます。また、面接後の検討や意思決定もスムーズに進められます。準備に少し手間はかかりますが、結果として「欲しい人材」を見極められる面接につながります。

応募者の“過去と行動”を深掘りする質問事項の設定方法

面接評価項目と各項目の評価基準が設定できたら、次に質問項目を設定しましょう。事前に用意した質問を基に面接を進める手法を「構造化面接」といいます。構造化面接では、すべての応募者に同じ構成で質問を行うため、公正な面接を行うことができます。

質問項目を設定する際は、面接評価項目をどのように設定したかを念頭に置き、適切な質問を検討しましょう。代表的な方法として、応募者に価値観や行動特性を率直に尋ね、その理由を深掘りしながら適性を判断する方法があります。例えば、「目標に対し、達成に必要なステップとタスクを落とし込めるか?」を評価する場合、以下のような質問が挙げられます。

- 「達成に向けた計画を立てるとき、どんなことを重視しますか?」

- 「その要素を重視する理由は何ですか?」

- 「その考えに至った背景や経験を教えてください」

ただし、この質問だと応募者の「良く見られたい」という心理が働き、理想論を語られてしまう可能性があります。したがって、応募者の過去のエピソードを徹底的に深掘りすること意識してください。新卒であれば中学・高校受験、部活動、大学受験、サークル活動など、中途採用の場合であれば仕事の経験などに関して、2~3個のエピソードの意思決定やプロセスを掘り下げてみましょう。

以下に、効果的な面接を実現する質問手法について2つ紹介します。

1.「STAR面接」で過去の行動や経験を掘り下げる

過去のエピソードを深掘りする際に有効な手法として、「STAR面接」があります。STAR面接は、「Situation(状況)」、「Task(課題)」、「Action(行動)」、「Result(結果)」の頭文字を取った、構造化された面接手法です。応募者の過去の経験を具体的に掘り下げることで、応募者のスキル、能力、企業が求める人物像に合致しているかどうかを評価します。

- S(Situation):具体的な経緯、状況、外部環境、立場など

- T(Task):与えられていた目標、責任など

- A(Action):課題解決(目標達成)のための意思決定、行動など

- R(Result):結果、課題解決のプロセスで学んだことなど

STAR面接のフレームワークを使うと、例えば、以下のような質問をすることになります。

- (S)「前職の営業チームで最も困難だったことは何ですか?」

- (S)「Aさんは、チーム内でどのような立場でしたか?」

- (T)「チームで達成すべき目標は何だったのですか?」

- (A)「Aさんはどのような行動を取ったのですか?」

- (A)「どのようなプロセスで実行する施策を決めたのですか?」

- (A)「決めた過程でチームメンバーと、どうかかわりましたか?」

- (R)「どのような結果になりましたか?」

- (R)「もし、もう一度あのときに戻ったなら、どう取り組みますか?」

- (R)「取り組んだ経験から何を学びましたか?」

このような問いにより、応募者がどのように問題を認識し、行動して成果を上げたのかを詳細に把握できます。

2.「ケーススタディ面接」で応募者の思考力を見極める

応募者の行動特性や価値観を判断するだけでなく、思考力や思考パターンを見極めたい場合は、「ケーススタディ面接」が有効です。ケーススタディ面接とは、提示された課題に対する解決策を考えてもらうことで、応募者の思考力や主体性、課題解決力などを見極める手法です。

例えば、以下のような課題がケーススタディ面接に該当します。

事例課題1

あなたは新商品を導入するプロジェクトのリーダーに任命されました。このプロジェクトには、3か月以内に市場調査、製品企画、社内承認を完了させるという厳しい期限があります。チームメンバーは5名で、それぞれ異なる業務を担当していますが、一部のメンバーは日常業務と並行してプロジェクト業務を行う必要があります。

質問例

- どのように計画を立てますか?

- チーム全員にどのようにタスクを割り振りますか?

- プロジェクトを期限通りに進めるために、どのような仕組みや管理方法を導入しますか?

- 万が一、メンバーの進捗が遅れている場合、どのように対応しますか?

事例課題2

あなたは新規顧客の獲得を目標とした営業活動を担当しています。しかし、1週間のうち最初の3日間はまったく反応が得られず、見込み顧客からの興味も示されませんでした。それでも、残りの2日間で目標を達成する必要があります。

質問例

- この状況で、どのように気持ちを切り替えて対応しますか?

- 感情に流されず冷静に業務を進めるために、どのような工夫や取り組みをしますか?

質問するケーススタディは、自社の業務で実際に想定されるシチュエーションを基に設定することが重要です。実務で直面する可能性の高い課題を設定すれば、応募者の採用後の姿勢もイメージしやすくなり、より正確な評価ができるでしょう。

売手市場では必須!応募者の“志望度”を上げる質問術

採用面接は、企業が求める人材を見つけるための場であると同時に、応募者が企業の魅力を深く理解し、入社意欲を高めるための重要な機会です。特に売手市場においては、応募者の志望度を高め、自社への入社を決断してもらうことが、採用成功のカギを握ります。

そのため、面接の場は応募者の志望度を高める場でもあると認識して取り組みましょう。面接の中で応募者の志望度を高めるためには、単に企業側の情報を一方的に伝えるのではなく、応募者の言葉に耳を傾け共感し、そのうえで自社の魅力を具体的に伝えることが重要です。具体的には以下のような流れが想定できます。

- 「どのような軸で転職活動をされていますか?」

→答えに応じて、相手の選択軸に絡めた自社の魅力を伝える

- 「弊社に入社として、1年後どのような状況でいたいと思いますか?」

→答えに応じて、「この企業で働く自分」をポジティブにイメージしてもらうと同時に、相手の成功イメージが膨らむように、活かせる経験や活躍事例を伝える

- 「これまでの経験について教えてください」

→答えに応じて、入社後に活かせる応募者の経験や強み、習慣を承認・フィードバックする

志望度を高めるための質問は、1問1答というわけではなく、前述したようなさまざまな質問を重ねながら、相手の回答に応じて魅力を伝えたり、経験や強みを承認したりすることで、懸念を打ち消していく形が効果的です。1対1の面接だからこそできる、「あなたのことを理解できました。うちの会社ならこうできます」というコミュニケーションが大切です。

応募者は「自分を理解してもらえた」と感じたうえで、「この会社で活躍できる」という感覚を得られると、その会社に対する信頼感や愛着を持つようになります。応募者の経歴や適性、他社での選考状況などを考慮し、志望度を高めるアプローチを柔軟に組み合わせることで、求める人材を見極めていきましょう。

弥報Onlineでは他にも「採用」をテーマにした記事を発信しています。

採用の記事を読む

この記事の著者

弥報編集部

弥生ユーザーを応援する「いちばん身近なビジネス情報メディア」

この記事の監修者

佐藤 裕康(FutureFinder®メディア事業部長)

ジェイック入社後、中途採用支援からキャリアをスタート。その後は、マーケティング部門の立ち上げ、組織マネジメントを経て、2016年にダイレクトリクルーティングと求人メディアの2つの特徴を併せ持つ新卒採用メディア「Future Finder®」の立ち上げを担当。2020年に同事業部の事業部長に就任。