- 事業成長・経営力アップ

コロナ貸付の後継制度「危機対応後安定貸付制度」について【教えて!吉田先生】

2025.07.03

日本政策金融公庫のコロナ貸付は2024年12月に終了し、その後の借換などの支援については「危機対応後安定貸付」として対応がスタートしました。多くの経営者が抱える経営上の課題が、コロナ禍の売上減少などから、人手不足・賃上げ・原材料費高騰などの対応へとシフトしているためです。

今回は、新たに創設された「危機対応後安定貸付」について、財務・資金調達コンサルタントの吉田学先生に伺いました。

※本記事は2025年6月時点の情報を基に作成しております。法令などの最新情報については、政府・各省庁などから出ている文書をご確認ください。

弥報Onlineでは他にも「資金調達」をテーマにした記事を発信しています。

資金調達の記事を読む

目次

現在のコロナ関連の資金繰り支援策はどうなっていますか?

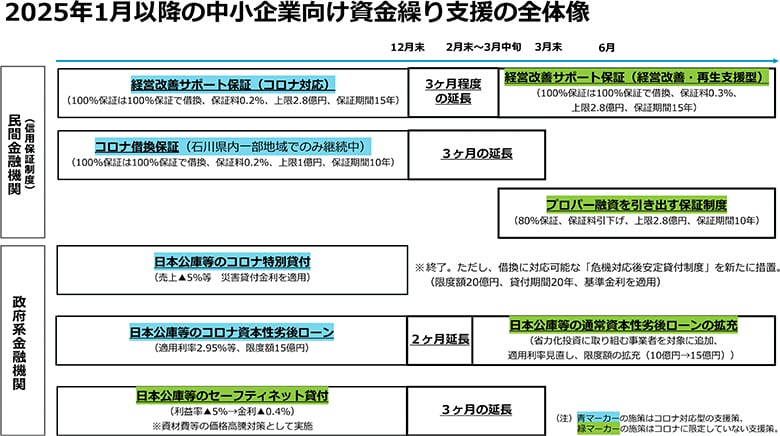

2024年11月28日に公表された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」にて、「コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進むなか、経営上の課題は売上減少から、人手不足・賃上げ・原材料費高騰への対応にシフトしています。こうした流れを受け、各種資金繰り支援策についても、経営改善・再生はもちろん、成長促進も含めて、多岐にわたる経営課題に対応できるよう見直していく」とされ、事実上コロナ禍関連の資金繰り支援は終了いたしました。

〈支援策イメージ〉

しかし、まだコロナ禍の影響から脱し切れていない事業者がいるのも事実です。

東京商工リサーチによりますと、2025年1月から4月の倒産累計は前年同期比2.4%減であるものの、2025年に入り、小康状態にとどまっているとのことです。現時点においても、コロナ禍で脆弱化した小規模・中小事業者は物価高などで厳しい経営が続いています。さらに、人手不足、賃上げ、金利上昇などの動向次第では、これまで以上に経営が厳しくなるかもしれません。

こうした状況に対して、日本政策金融公庫は、完全にコロナ禍から脱し切れていない小規模・中小事業者向けに「危機対応後安定貸付制度(セーフティネット貸付)」を創設し、借換などの支援を実施しています。

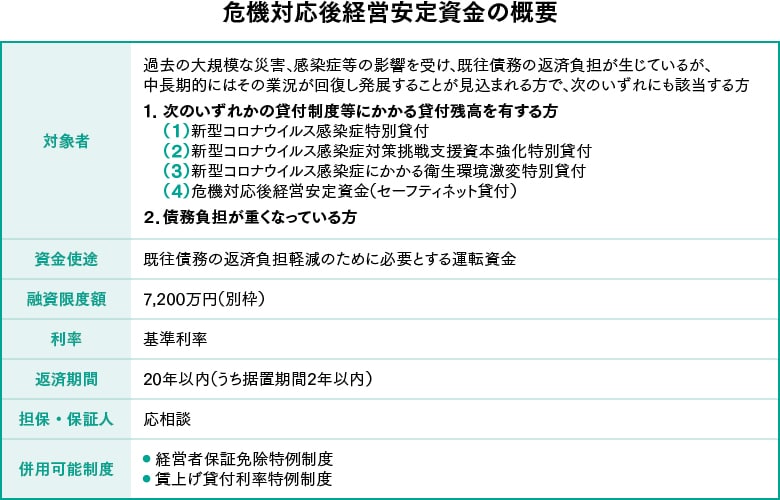

危機対応後安定貸付制度とはどういう制度ですか?

日本政策金融公庫などの「危機対応後経営安定資金」とは、コロナ禍に限定することなく、過去の大規模な災害、感染症などの影響を受けた事業者を対象とした既往債務の返済負担の軽減を図るための融資制度です。「コロナ特別貸付」は、2024年12月で終了していますが、その用途の多くが借換であることをふまえて新たに創設されたのが「危機対応後経営安定貸付」です。

危機対応後安定貸付制度のポイントを教えてください。

本制度は「コロナ貸付などの既往債務の返済負担が重くなっており、且つ返済負担を軽減するための運転資金を必要としており、そして、業績の回復が見込まれる方」を対象としています。

「返済負担が重い」とは、正式な要件や基準について公表はされていませんが「現状のキャッシュフローだと返済するのに10年以上の期間がかかってしまう」というようなイメージで捉えてください。要件の詳細については、日本政策金融公庫にお問い合わせください。

しかし、同時に中長期的には回復が見込める事業者を対象としているので、改善計画、損益計画、資金繰り計画などを作成して申し込みをする必要があります。しっかりと説得力のある資料作成を心がけてください。

危機対応後安定貸付制度以外にコロナ関連資金の支援策はありますか?

2024年11月28日に国から金融機関などに、以下のような支援要請が発せられています。

| 既往債務の条件変更や借換え等について、引き続き、申込みを断念させるような対応を取らないことは勿論のこと、事業者に寄り添った迅速かつ柔軟な対応を継続すること。また、金利見直しの協議に際しては、金融機関が顧客企業に十分に説明を行うことはもとより、事業者の実情を踏まえ、必要に応じて適切な返済計画のアドバイスを行うこと。 |

参照元:要請文(「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合的経済対策」を踏まえた事業者支援の徹底等について)PDFファイル|経済産業省

具体的な制度としては、「危機対応後安定貸付制度」の活用以外にも以下のような要請がされています。

事業者の実情に応じて以下の施策も活用しつつ、その返済負担軽減を図ること。

・経営改善・再生計画の策定を促した上で借換需要にも応える「経営改善サポート保証制度」について、「感染症対応型」の後継として新たに措置する予定の「経営改善・再生支援強化型」

・信用保証付融資の借換えに活用可能な、小規模事業者向けの「小口零細企業保証」(100%保証)や、認定経営革新等支援機関の支援がある場合に保証料を低減する「経営力強化保証」(80%保証)

参照元:要請文(「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合的経済対策」を踏まえた事業者支援の徹底等について)PDFファイル|経済産業省

経営改善サポート保証制度(経営改善・再生支援強化型)については、以下の中小企業庁のWebサイトを参考にしてください。

(参考)

物価高や人手不足等の影響を受けている中小企業者に向けた新しい保証制度の取扱いを開始します|中小企業庁

また、「小口零細企業保証」および「経営力強化保証」の詳細については、取引先金融機関、または地元の信用保証協会のWebサイトなどでご確認ください。

危機対応後安定貸付制度を利用したい場合はどうすればよいですか?

まずは、日本政策金融公庫のWebサイトで自社が要件に該当するかどうか、確認してください。

不明な点については日本政策金融公庫に相談しても問題ありませんが、できれば事前に顧問税理士にご相談することをおすすめします。日本政策金融公庫の窓口とつながっている税理士もいるので、紹介してくれるかもしれません。改善計画や損益計画などの作成支援をしてくれる税理士もいますので、まずは顧問税理士に相談してみましょう。

弥報Onlineでは他にも「資金調達」をテーマにした記事を発信しています。

資金調達の記事を読む

この記事の著者

弥報編集部

弥生ユーザーを応援する「いちばん身近なビジネス情報メディア」

この記事の著者

吉田 学(よしだ まなぶ)

財務・資金調達コンサルタント

株式会社MBSコンサルティング 代表取締役。1998年の起業以来、「資金繰り・資金調達支援」に特化して創業者や中小事業者を支援。これまでに1,000 社以上の資金調達相談・支援を行い、その資金調達支援総額は20億円超。主な著書に、「社長のための資金調達100の方法」(ダイヤモンド社)、「究極の資金調達マニュアル」(こう書房)、「税理士・認定支援機関のための資金調達支援ガイド」(中央経済社)、「税理士だからできる会社設立サポートブック」(第一法規)などがある。

また、全国の経営者・士業などを対象にした会員制の資金調達勉強会「資金調達サポート会(FSS)」を主催している。