- 事業成長・経営力アップ

【税理士が解説!】なぜ資金が増えない?金持ち社長・貧乏社長の違いとは

2025.11.17

「売上は増えているのに、なぜ資金が残らないのか」。そんな悩みを抱える経営者は少なくありません。原因はどこにあるのでしょうか。

「黒字倒産」という言葉があるように、損益と資金の流れは必ずしも一致するとは限りません。損益だけを見ていると、資金繰りの落とし穴にはまってしまう可能性があります。では、いつも資金を増やしている社長と減らしている社長の違いはどこにあるのでしょうか。

今回は、数々のセミナーや著書で「資金を増やす経営」の実践方法を広めてきたNBCグループ代表・税理士の野呂泰史さんにお話を伺いました。資金を残すための思考法や改善事例をご紹介します。

弥報Onlineでは他にも「生産性向上」をテーマにした記事を発信しています。

生産性向上の記事を読む

目次

売上が増えても資金が増えないのはなぜ?

売上は増えているのに、資金が残らないのはなぜでしょうか。

結論から言うと、資金を増やす経営をしていないからです。多くの経営者は、損益しか見ていません。「売上が増えると資金が増える」と思い込んでいる人が多いのですが、実はそう単純ではありません。

まず押さえておきたいのは運転資金のバランスです。売上が増えれば、同時に仕入や外注費、人件費などの支払いも増えます。さらに支払いが先行して発生し、売掛金の回収が後からになると、資金繰りが厳しくなりがちです。もし在庫が積み上がれば、資金は倉庫に眠っている状態となり、さらなる資金不足を招くでしょう。利益が出ているのに「資金が増えない」と感じるのは、こうした資金の流れが背景にあります。

次に見落とされがちなのが、税金の支払いや借入金の返済といった支出です。法人税や消費税は利益や売上に応じて発生します。借入金の元金返済も損益計算書には載らず、経費計上はされません。結果、利益が出ても資金を減らす要因になります。

つまり「売上アップ=資金の増加」というのは誤解です。実際には売上が増えるほど運転資金や税金の負担が大きくなり、資金繰りに苦しむ会社が少なくありません。売上が増えたにもかかわらず銀行借入に頼らざるを得ない状況は、多くの中小企業で発生しています。

金持ち社長と貧乏社長の違いとは

資金を残せる社長と、残せない社長にはどのような違いがありますか。

最大の違いは「資金の状況を把握しているかどうか」です。資金を残す社長は、損益だけではなく、資金の増減を経営の中心に据えています。常に資金残高を確認し、キャッシュフローの動きを把握しながら判断しています。資金は会社の血液であり、これを見なければ経営はできないという考え方です。

資金を残す社長は、経営判断を下すときに「資金にどう影響するか」を考えます。金融機関との関係作りにも積極的で、自社の格付けを把握し、評価を高めるよう努めていますし、税理士も経営の参謀として活用しています。

一方、資金が残らない会社の社長は、売上や利益にばかり目を奪われています。自分では資金の状況を見ず、経理担当者や税理士に任せきりです。「資金のことはよくわからない」と距離を置いてしまい、不足しても気づかないのです。

資金の状況を見ない社長の会社は、倒産予備軍といっても過言ではありません。実際に、会社が倒産するのは赤字になったときではなく、資金が尽きたときです。逆に、赤字でも資金が回っていれば会社は続きます。この現実を直視できるかどうかが、金持ち社長と貧乏社長、つまり資金を残せる社長と残せない社長を分ける根本的な違いです。

資金の状況を把握する習慣をつけるのは、経営者にとってハードルが高いのではないでしょうか。

たしかに、「試算表や決算書だけでは、資金の動きや状況を把握するのは難しい」という声をよく聞きます。そこで私たちは、経営者が資金残高を直感的に確認できるツールとして「瞬間くん®」を開発しました。

「瞬間くん®」は簡単な入力で、毎月の資金増減とその要因がわかるツールです。図解で直感的に理解でき、改善すべき点も明確になります。

実際に導入された社長からは「資金の現状分析が即座にできる」「パソコン操作が苦手でも、とっつきやすい」といった声をいただいています。売上や利益ではなく、資金を日々の経営判断に結びつけるきっかけになればと思っています。

利益率を1%改善すれば経営が変わる

資金を増やすために、財務諸表の数字で特に重視すべき点を教えてください。

最も注目すべきは「利益率」です。売上の大きさにとらわれてしまう経営者は多いですが、売上を増やそうとすれば仕入や人件費、広告費などの支出も比例して増えます。結果として資金は思ったほど残りません。大切なのは、売上の規模ではなく「質の良い売上」をどれだけ確保できるかです。その判断軸が利益率になります。

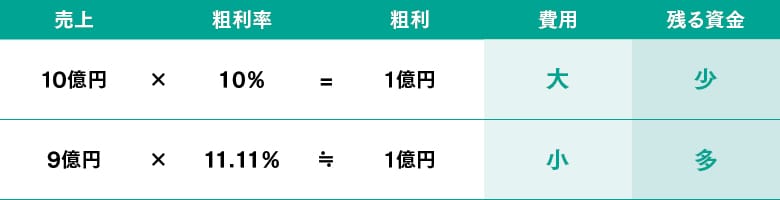

利益率をわずか1%改善するだけで、資金には大きな違いが生まれます。例えば、売上が10億円で粗利率が10%の会社と、売上が9億円で粗利率が11.11%の会社を比べてみましょう。どちらも粗利は同じ1億円ですが、実際には後者の方が多くの資金を残せます。売上が少ない分、広告宣伝費や人件費などの費用が抑えられ、営業利益が大きくなるからです。最終的に残る資金に差が出るのは明らかです。

つまり「売上を追う経営」ではなく「利益率を高める経営」こそが、資金を残すための最適な思考法です。利益率の低い取引を見直し、付加価値の高い取引に集中する。これが、金持ち社長が実践している経営の基本です。

経費や人件費については、どのように考えるべきでしょうか。

最近の物価上昇により、原価や経費は上がってきています。自社の商品が適正単価になっていないケースもあるでしょう。その場合は値上げを行うことが資金を増やすことにつながります。特にサービス業のように原価の少ないビジネスは、値上げが利益に直結するので、きわめて効果が高い施策になります。

経費は一度削減すれば、継続的に資金流出を抑えられます。家賃や通信費、保険料といった固定費の見直しは、資金管理の基本です。

人件費については、単なるコストではなく投資と捉える必要があります。その際の指標となるのが「労働分配率(人件費÷限界利益)」です。限界利益のうち、どの程度を人件費に回しているかを示す数字で、一般的には50〜55%が標準とされます。これを大きく超えると人件費が利益を圧迫し、資金が残りにくくなります。逆に低すぎれば従業員への還元が不足し、人材の流出やモチベーション低下を招くかもしれません。

私が強調したいのは、経営者だけでなく従業員も労働分配率を意識することです。つまり「自分の給与を自分で稼ぎ出す」という感覚を持つことです。従業員一人ひとりが資金を意識して働けば、会社全体が資金を生む体質へと変わっていきます。

資金を増やすには、派手な売上拡大よりも小さな改善の積み重ねが欠かせません。利益率を1%高める努力、経費を見直す工夫、労働分配率を基準にした人件費管理。これらを日々の経営に組み込むことが、資金を残す会社にするための戦略であると考えています。

資金改善の成功事例──半年で資金を激的に増やしたドラッグストア

実際に資金改善に取り組んだ企業の事例を教えてください。

地方のドラッグストアA社は、長年地域に根ざして堅実な経営を続けてきました。しかし2000年代以降、大手ドラッグストアが次々とA社の商圏に進出し、激しい価格競争に巻き込まれます。結果として利益率は低下し、資金は減少。調査の結果、「このままでは年末に資金が尽きる」という危機的な状況が明らかになりました。

当時の財務状況を振り返ると、借入金が3年間立て続けに減少していた一方で、手元資金の減少額は借入金の返済よりもはるかに大きな額の資金がなくなっていたのです。そこで弊社が支援し、全社的な改革に踏み切りました。

具体的な施策は大きく分けて3つです。第一に、運転資金のバランスの改善です。仕入先に勇気を持って交渉し、支払期日を延ばしてもらいました。第二に、経費の削減です。消耗品や光熱費のムダを洗い出し、見直しました。特に効果が高かったのは広告宣伝費です。広告の配布エリアやタイミングを限定することで大幅に経費を削減しました。第三に、値引き中心の販促をやめ、ポイント付与や接客強化に切り替えるなど、販売の質を高める工夫を進めました。さらに社内では、万引き対策や勤務ルールの改善など、日常業務レベルでも「資金を守る視点」を徹底しました。

その結果、わずか半年間で2億円以上もの資金を増加させることに成功しました。借入金は大幅に減少し、金融機関の担当者も驚く成果を残しました。

わずか半年前の調査では、「このままでは年末に資金が尽きる」という危機的な状況から見事にV字回復を果たすことができました。

この事例から学べるポイントは何でしょうか。

A社の取り組みが示すのは、売上ではなく資金を経営の中心に据えることで会社はよみがえるということです。資金の流れを見える化し、従業員と知恵を出しあって具体的な改善に落とし込む。その積み重ねが、短期間で大きな成果を生みます。

資金を中心に考えた経営に切り替えることで、A社は資金繰りの危機を脱し、次の成長に向けた土台を整えることができました。拙著『金持ち社長のお金の残し方・増やし方』『金持ち社長の経営 節税が会社をつぶす』にさまざまな事例が載っているので、ご興味があればご覧ください。

資金繰り改善に取り組むうえで、経営者が意識すべきことは何でしょうか。

最も大切なのは「資金の状況は経営者自身が確認しなければならない」という意識です。数字に弱い、決算書が読めない、そうした経営者は少なくありません。しかし資金の状況を見ない経営は、倒産のリスクを高めるだけです。資金を定期的に確認する仕組みを作ることが、資金改善の第一歩になります。

中小企業では、社長が「エースで4番」として現場の最前線で活躍していることが少なくありません。しかし、その役割に追われるあまり、資金の状況を確認するという経営の本質を後回しにしてしまう傾向があります。数字を見て経営することは「一丁目一番地」です。これを避けて通れば、いくら現場で頑張っても会社に資金は残りません。

また、税理士や金融機関との付き合い方も重要です。税理士を単なる申告の代行者と考えるのではなく、経営のパートナーとして相談し、資金面から助言をもらう。金融機関についても、ただ融資をお願いする相手ではなく、「自社の評価を高めて、むしろ銀行から借りてほしいと言われる関係」を築くことが理想です。このような姿勢を持つことで、資金繰りの改善、さらには持続的な経営基盤へとつながっていきます。

本記事で紹介した考え方は、NBC資金を増やすコンサルティング株式会社が主催する「金持ち社長・貧乏社長の違いセミナー」でさらに詳しく学べます。売上が横ばいでも資金を増やす仕組み作り、黒字倒産を防ぐための資金管理の具体策など、実践的な内容を事例とともに体系的に解説しています。資金繰りに悩んでいる経営者やこれまで以上に資金を増やしたい経営者の方は、ぜひご参加ください。

〈セミナーの詳細・お申し込みはこちら〉

金持ち社長と貧乏社長の違いセミナー

弥報Onlineでは他にも「生産性向上」をテーマにした記事を発信しています。

生産性向上の記事を読む

この記事の著者

弥報編集部

弥生ユーザーを応援する「いちばん身近なビジネス情報メディア」

この記事の監修者

野呂 泰史(税理士、NBCグループ代表)

NBCグループ(NBCコンサルタンツ株式会社、NBC税理士法人、NBC資金を増やすコンサルティング株式会社)代表。二代目として創業者の「税理士・会計事務所は経営者の真の参謀でなくてはならない」という思想を受け継ぎ、企業改善に真っ向から向き合うコンサルタントを育成中。資金繰りに強い経営者を育成する「金持ち社長・貧乏社長の違い」セミナーを全国で展開。著書『金持ち社長のお金の残し方・増やし方』他多数。