- 事業成長・経営力アップ

中小企業にもおすすめ!生成AIの「Deep Research」を活用して市場調査・競合分析する方法

2025.10.16

生成AIで利用できる「Deep Research」という高度な情報収集・分析機能が注目を集めています。多くの情報を自動で調査、分析し、要約してくれるため、市場調査や競合分析、複雑な情報の検索など、時間がかかる作業を短時間で行えると期待されています。

今回はソフトウェアやサービスを開発・販売しているアステリア株式会社で、高度な技術をお客さまに中立的な立場で解説するエバンジェリストとして活躍している森一弥さんに、Deep Researchの概要、メリット、注意点、そして中小企業での活用方法などについてお話を伺いました。

弥報Onlineでは他にも「業務効率化」をテーマにした記事を発信しています。

業務効率化の記事を読む

目次

Deep Researchとは?生成AIの「情報探索力」を進化させたリサーチ機能

生成AIで利用できる「Deep Research」が話題になっています。どのような機能なのでしょうか?

Deep Researchは、ChatGPTやGeminiなどの代表的な生成AIで利用できる高度な分析機能です。「情報収集・比較・要約」に特化しており、複数のWebサイトをAIが自動巡回し、内容をまとめてレポート化してくれます。このような調査作業は手作業で行うとかなりの時間を要しますが、AIに任せれば大幅に効率化できると注目されています。

例えば、市場調査を行うにあたり、まずは業界情報をまとめた報告書を作るためにWeb検索をするケースを考えてみましょう。人が行う場合、多くのサイトを検索して、それぞれを確認し、さらにまとめなければなりません。Deep Researchで指示すれば、AIがWebサイトを巡った結果をまとめた情報が出力されるため、それを読むだけで概要が把握できます。

調査やレポート作成が主な用途ですが、通常よりもじっくり検討してほしいことを指示したい場合、例えば専門的なメールの返信文面作成など、幅広く活用できます。

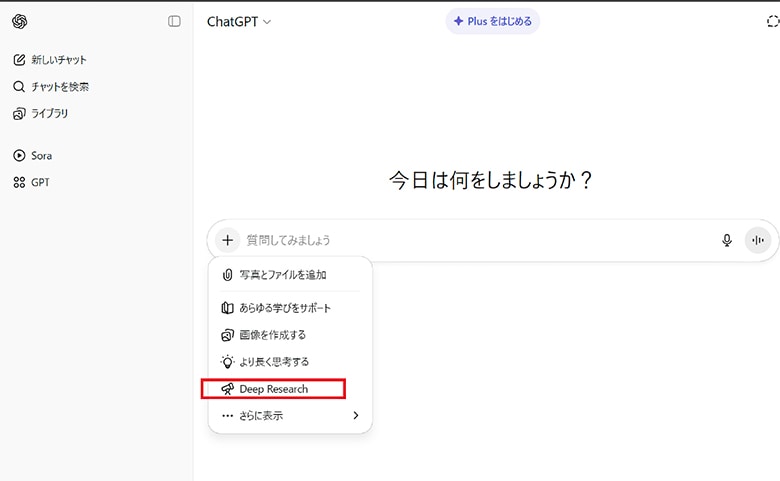

どのように使うのでしょうか?

例えばChatGPTでは「Deep Research」をクリックしてから、指示したい内容を入力するだけです。回数制限がありますが、無料で始められます。

指示文を入れてから結果が作成されるまでに数分、長いと数十分かかります。他のタブを開いていてもバックグラウンドで実行し続けるため、他の作業を行いながら待つことが可能です。

市場調査や競合分析をする際に、先ほど例に出していただいた「業界情報をまとめる」以外に、Deep Researchにはどのような活用シーンが考えられますか?

Deep ResearchはWebサイト上で公開されている情報から、必要な部分を収集、比較、要約することに特化しているため、この機能を活用できるシーンであればどのような目的でも活用できます。

例えば自社製品やこれから開発を考えている製品があれば、その情報を入れたうえで競合する製品をリストアップしてもらう、指示した基準で比較してもらうなどの活用例が考えられます。また、競合会社をリストアップし競合会社の売上や従業員、販売代理店の数などの情報を探してもらう、などの活用方法もあるでしょう。

なぜ中小企業におすすめ?Deep Researchがもたらす3つのメリット

Deep Researchの主なメリットは何でしょうか?

主なメリットを3点お伝えします。

まず1点目のメリットは、作業時間を大幅に短縮できることです。先ほどもお話ししたように、例えば業界情報を調査してまとめた報告書を作りたい場合、人が行うならばWeb検索で調べると何十というサイトの内容を確認して、さらにそれをまとめなければなりません。Deep Researchを活用すれば、多くのWebサイトをAIが調査し、まとめた状態で出力してくれるので、作業時間を削減できます。

メリットの2点目は、AIが参照情報の矛盾をある程度判断し、レポートをできるだけ正確にするよう動いてくれることです。Webサイトは古い情報や誤情報などが含まれており、正確性をチェックするのにも時間がかかります。通常のAIが作成した文章の方にも誤情報が含まれる「ハルシネーション」という問題も存在しています。Deep Researchを活用すると、AIがレポートを出力する前にサイト間での矛盾をある程度判断したり、作成したレポートを再チェックし、完全ではないですが通常のAIで作成した文書よりも正確性を担保できます。

最後に、3点目のメリットは、客観的で忖度のない分析をしてくれることです。Web検索では広告費をかけたサイトが上位表示されて情報が偏ったり、専門の調査業者に依頼すると顧客との関係性を考慮して忖度したりする可能性があります。この点、AIではあくまで「Web上にある情報」をそのまま出力するため、客観的な調査と分析が可能です。

Deep Researchが、中小企業にもおすすめな理由を教えてください。

先ほども述べましたが、Deep Researchはだれでも無料で始められるため、人手や費用をあまりかけられない中小企業でも活用できます。

Deep Researchの機能は、代表的な生成AIで利用できますので、さまざまな生成AIで試したり比較したりすることも可能です。回数制限があるものの、無料でも複数回試せますので、市場調査などをコスト面で躊躇していた中小企業にはぜひ一度活用していただきたいです。

実際どう使う?Deep Researchの基本的な活用フローと具体例

Deep Researchの実際の活用フローを教えてください。

今回はChatGPT無料版のDeep Researchを使った例を、Step1~4の段階に分けてご説明します。

Step1:質問を入力する

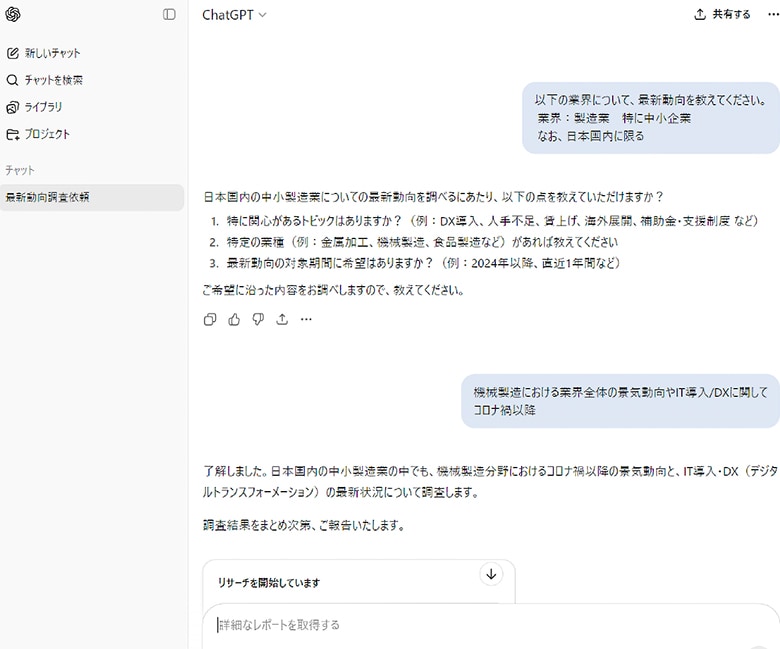

例として製造業のうち「機械製造における業界全体の景気動向やIT導入/DX」について、最新動向をまとめてもらいます。追加でAI側から質問された場合、さらに詳細情報を指示します。

Step2:AIが、自動で複数のWebサイトを巡回する

ChatGPTでは右側に情報源が表示され、クリックすればWebサイトが表示されます。

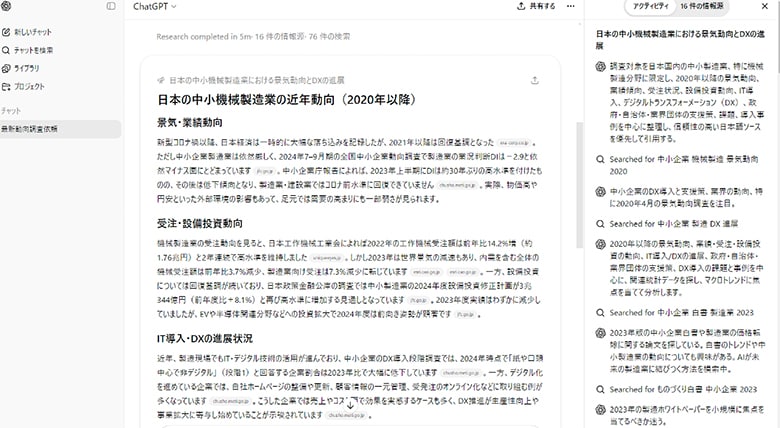

Step3:AIが矛盾がないかを検証し、要約されたレポートが出力される

前述のように作成されるまでに数分〜数十分かかりますが、指示をすれば後は待つだけでレポートを出力してくれます。

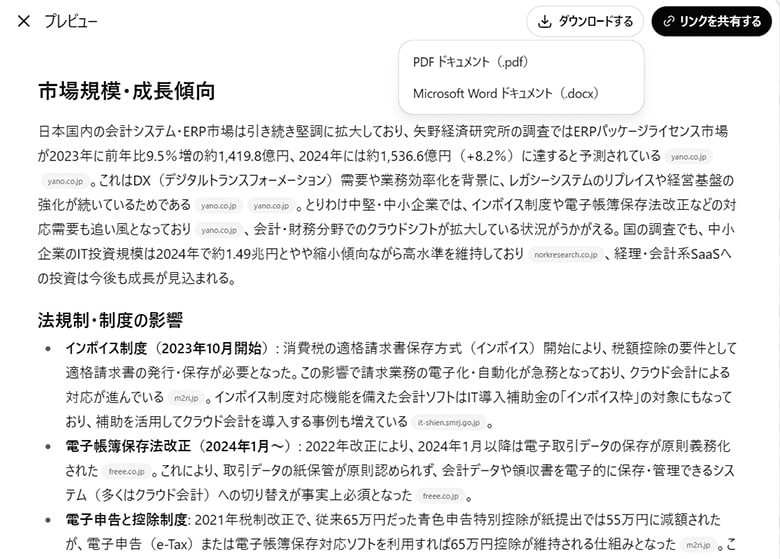

今回は、市場動向、IT導入・DXの進展状況、支援策などについてまとめたものが出力されました。出力されたレポートは、ダウンロードもできます。

Step4:必要に応じて追加質問や出力形式の調整を行う

レポートを見て、思ったような情報が出てこない、さらに詳細な情報が欲しいといった場合は、必要に応じて追加質問をすれば、対応して出力してくれます。

また、レポートは文章だけでなく表形式にしたりグラフ化したりと、出力形式の調整にも対応してくれるため、追加で指示するとよいでしょう。

Deep Researchは、ChatGPTなどの代表的な生成AIに搭載されているとのことですが、どの生成AIで活用するとよいでしょうか?

Deep Research は、ChatGPTだけでなくGemini、Perplexity、Claudeなどでも同様の機能があります。どれか一つではなく、同じ指示を複数のAIに投げて、出力結果を比較するのがおすすめです。

比較する際にもAIを活用できます。複数のレポートを読み込ませて指示をすれば、比較表にしてもらえます。

「複数のレポートをまとめる、レポートに対する質問をする」際には、NotebookLMがおすすめです。NotebookLMは、音声ファイル、PDF、テキストデータなど複数の資料をまとめてアップロードし、それらを元に情報を統合・要約してくれるツールです。このように、Deep Researchの出力結果を他のAIツールで指示をして、さらに意に沿った形にできます。

また、ChatGPTの無料版では、以下のように利用すると「残りの回数」が表示されるので、使う際にはチェックしてみてください。

導入前に確認しておきたい4つの注意点

──Deep Researchを活用するにあたり、注意すべき点を教えてください。

主な注意点は、以下の4点です。

- 正確性の検証は人間の責任であること

- 同名企業や情報の混在に注意すること

- セキュリティや学習利用のリスクがあること

- 社内のAI利用ルールを整備すること

1点目は、正確性の検証は人間の責任であることです。

Deep Researchでは複数サイトを確認し、参照情報の整合性をある程度判断してから、レポートに反映してくれますが、すべて正しい情報を出力できる訳ではありません。レポートを活用する際には、誤った情報や矛盾点がないかなど、正確性を人間の責任で検証する作業が必要です。

2点目は、同名企業や情報の混在に注意する必要があることです。

AIは多くのWebサイトの情報をまとめてくれますが、参照するWebサイトの中には同名企業がそれぞれ情報公開しているケースがあり、また、情報源となるWebサイトの内容がすべて正確とは限らず、情報が古いケースも多くあります。このため、意図しない情報がレポートに紛れ込む可能性があります。出力結果には参照元のWebサイトが表示されるため、確認することが大切です。

特定の情報を調べたい場合には、AIに対して事前に会社URLや特定のPDFを指定したうえで指示すると、より正確に出力してくれます。

3点目は、セキュリティや学習利用のリスクがあることです。

無料版の生成AIでは、入力した内容がAIの学習に利用されるケースがあります。設定でオフにできるものもあるため、事前に確認しましょう。

無料、有料に限らず、サービスごとに利用規約を確認し、学習に使われるかどうか、どの場合には「使わない設定」ができるのか、明記されているかを確認してください。セキュリティが不安な場合は、利用規約に明記されていないサービスを使うのは避けましょう。

最後に、4点目の注意点は社内のAI利用ルールを整備しておくことです。

AIの利用方法だけでなく、利用する際に問題となりそうな基礎知識、例えば機密文書の取り扱いや著作権侵害のリスクについて、社内に周知したうえでルールを整備しましょう。

学習に使わない設定であっても社外のサービスに情報を渡すことになるため、AIを活用する際に機密文書を添付しないことが大切です。また、AIで出力された成果物が、著作権を侵害するリスクがある点も問題となっています。情報の取り扱いをルール化し、社内教育を行うことが大切です。

Deep Researchを市場調査や競合調査で活用するためには、生成AIに課金すべきですか?

Deep Researchは、あくまでも生成AIの機能の1つです。生成AIにはさまざまな機能があり、Deep Researchを使うためだけに課金するのはおすすめしません。

まずはDeep Researchの特徴や注意点を把握したうえで、市場調査などで何を知りたいか、目的を明確にしましょう。そして、その目的を達成するためのツールとしてDeep Researchをどのように使えるか考え、まずは無料の範囲で複数の生成AIサービスを試し、総合的に調査してみてください。利用制限を超えてさらに利用したいニーズがあれば、その時点で課金を検討するとよいのではないでしょうか。

Deep Researchは時間と手間を大幅に削減できるツールです。現在、回数制限はあるものの無料でお試しできます。コスト負担が気になる中小企業の方も、ぜひ一度活用してみてください。

弥報Onlineでは他にも「業務効率化」をテーマにした記事を発信しています。

業務効率化の記事を読む

この記事の著者

弥報編集部

弥生ユーザーを応援する「いちばん身近なビジネス情報メディア」

この記事の監修者

森 一弥(アステリア株式会社 エバンジェリスト)

アステリア株式会社にてエバンジェリストを務める。2017年3月までは主力製品「ASTERIA WARP」のシニアプロダクトマネージャーとしてデータ連携製品の普及に務め、特に新技術との連携に力を入れる。その後、ブロックチェーンを活用した実証実験の実施や株主投票では特許を取得。現在はブロックチェーン、AI、IoTなど先端技術の可能性、勘所を業務で検討中の皆さまにお伝えするエバンジェリストとして活動中。