- 事業成長・経営力アップ

「法人化は大変」は誤解だった!個人事業主が知らなかった思わぬメリットとは

2025.04.03

法人化というと「面倒そう」「うちの規模は小さいから」などの理由で、検討したことがない個人事業主の方も多いかもしれません。実は法人化は、売上や所得などの規模に関係なくさまざまなメリットがあります。

一方で、法人化すると設立手続きや税理士費用の負担などが生じます。そのため、事業の成長戦略の一環として、法人化の本質を理解し、適切なタイミングで判断することが重要です。

この記事では、法人化の基本から、メリット・デメリット、検討すべきタイミングなどについて詳しく解説します。法人化を前向きに検討する際の参考にしてみてください。

弥報Onlineでは他にも「法人化」をテーマにした記事を発信しています。

法人化の記事を読む

目次

法人化すると何が変わる?個人事業主との違いを徹底比較

法人化とは、個人事業主が「株式会社や合同会社」などを設立して、事業を法人組織で運営することです。法人化すると、取引が法人名義で行われることになります。

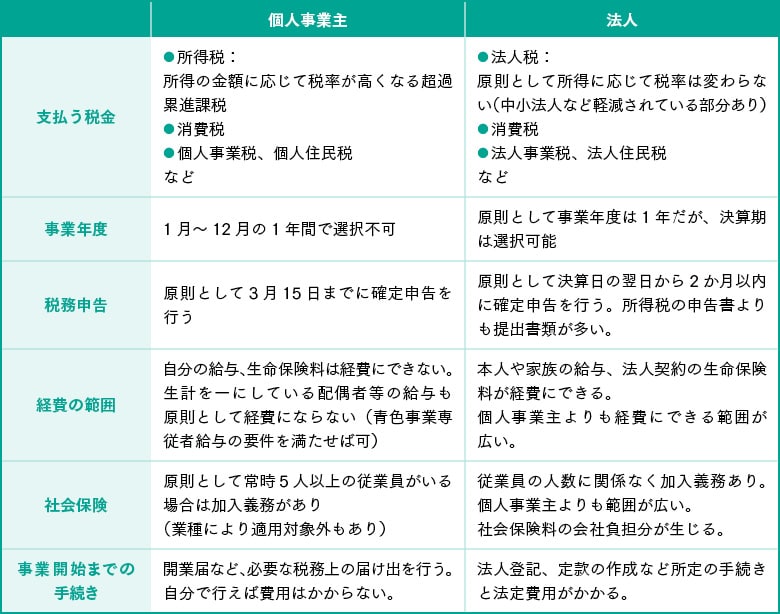

個人事業主が法人化すると何が変わるのか、主なものを比較すると以下の通りです。

金銭的な面での主な違いは、負担する税金の種類です。所得税と法人税では計算方法が異なり、一般的に所得が一定金額を超えて増加すれば増加するほど法人の方が税負担を抑えやすくなるため、節税対策として法人化を検討するケースも少なくありません。詳しくは以下でも解説していきます。

「面倒」という理由だけで避けるにはもったいない!法人化による多くのメリットとは

法人化というと、「手続きが煩雑」「税務申告が煩雑」といった理由で避けている方もいるかもしれません。しかし、法人化には前述した節税の効果だけでなく、事業拡大や安定性の向上といったさまざまな効果があります。以下、法人化の主なメリットを紹介します。

社会的信頼性の向上

「法人」は個人事業に比べて安定性のあるイメージがあり、取引先や顧客をはじめ、一般的に社会的信頼性が向上します。

社会的信用度が向上すると、以下のような効果があります。

- 取引量が拡大する

- 取引先を法人限定としている企業などと新たな取引が可能になる

- 免許の取得や入札が法人に限られるケースに対応できる

- 優秀な人材を採用できる

以下の法人化の事例では「お客さまに安心感を持ってもらうため」が法人化のきっかけとのことでした。ぜひご覧ください。

「すべての信号が青になるまで待っていたら、一生踏み出せない」。中古の軽トラ1台で始めた私の起業。|起業・開業ナビ

資金調達時の信用力向上

一般的に、審査面において法人の方が金融機関から融資を受けやすいと言われています。また、ベンチャーキャピタルからの資金調達など、調達方法も増えます。

事業の安定性・継続性の向上

経営者が万が一の事態が生じた場合でも、会社は「法人」として存続するため、後継者への事業承継も円滑に進めやすくなります。

法的保護の強化

法人化すれば、債務の責任を負うのは法人の資産に限られ、経営者個人としては返済義務を負いません。事業拡大のために大きな決断をしやすくなるでしょう。ただし、経営者が借入の保証をしている場合には経営者個人にも債務返済の義務が生じます。

社会保険に加入義務が生じる

個人事業主では一部対象外のケースもありますが、法人では加入義務が生じます。社会保険への加入は、将来年金の手取りが増える、給付金が上乗せされる、採用時のアピールポイントになる、などのメリットがあります。

節税になる、税金対策の幅が広がる

所得が増えると、所得税と法人税の計算方法の違いにより状況に応じて税金の負担を減らせます。また法人では、本人の給与など、経費にできる範囲が広がり、税金対策の幅が広がります。

法人化するタイミングはいつがベスト?シミュレーションをしてみよう

法人化を検討するタイミングを「売上や所得が増えて規模が大きくなったら」と考えている方は多いかもしれません。しかし、以下のような場合に経営者が決意すればいつでも法人化を検討するメリットがあります。

- 事業を安定・拡大させたい

- 社会的信用力を向上させたい

- 金融機関から融資を受けたい

一方で、一般的に所得が増えたタイミングで、節税のために法人化を検討するケースも多く見られます。法人化により節税できる可能性がある所得のラインは800万円程度とされることが多いですが、役員報酬の金額設定などの状況によって最適なタイミングは異なりますので、一概には言えません。

そのため法人化を検討する際には、ご自身の事業の状況において、税金や社会保険料の金額がどのように変わる見込みがあるか、具体的にシミュレーションすることがお勧めです。

弥生の「かんたん税金計算シミュレーション」のサイトでは、1年間の売上と仕入・経費の見込みと、希望するご自身の給与の金額を入力するだけで、法人化した場合と個人事業主の場合、それぞれの納税額(税金・社会保険料)の比較が可能です。

設定できる条件は限られていますが、主要な変更点を簡単に試算できます。ぜひ参考にしてみてください。

法人化によるデメリットは?初期費用や手続き、法人だからこそかかるコストを紹介

法人化にはデメリットと言われている面もあり、以下、それぞれ解説します。

初期費用がかかる

法人を設立する際には、登記や定款の認証が必要となり、一定の法定費用が発生します。例えば株式会社を設立する場合、登録免許税、定款の認証手数料、定款用収入印紙代(電子定款の場合は不要)などの法定費用がかかります。金額は資本金の金額により異なりますが、資本金が少なく電子定款でコストを抑えても20万円前後は必要です。

所定の手続きが必要

法人設立のための登記や定款の作成が必要になり、司法書士などの専門家に依頼する場合は別途費用が発生します。また、法人設立届出書をはじめとした税務署への各種届出、法人名義の通帳や印鑑の用意などの準備が必要になり、事務処理の手間が生じます。

資本金が必要

株式会社は最低資本金1円から設立可能です。しかし実際の事業運営においては、信用力を高めるために、ある程度の資本金を確保することが望ましいでしょう。

社会保険料の法人負担が生じる

法人化により社会保険への加入義務が生じる場合、事業者負担の社会保険料が発生します。社会保険の適用は従業員の福利厚生向上につながるメリットがある一方で、法人としての固定的なコスト増にもつながるため、財務面での計画が必要です。

赤字でも法人住民税(均等割)の負担がある

法人では、赤字でも負担しなければならない法人住民税(均等割)があります。この金額は資本金額や従業者数、自治体によって異なります。例えば東京都の場合、資本金1千万円以下、従業者数50人以下の法人であれば年間7万円の負担が生じます。

申告業務が複雑化する

法人税の申告では、個人事業主よりも提出義務のある書類が増え、税務処理も複雑化します。一般的に税理士へ依頼するケースが多く、コストが増えるでしょう。

ただし税理士へ依頼すると、正確な申告による安心感が得られるだけでなく、節税対策などの助言が得られる、経営や資金調達に関する相談ができるなどのさまざまなメリットがあります。コストに見合うメリットも想定されるため、一負担だけが増える訳ではありません。

「法人化は大変」は誤解?専門知識が不要でお得な「弥生のかんたん会社設立」を活用しよう

前述のとおり法人化にはさまざまな手続きが必要ですが「弥生のかんたん会社設立」では、画面に沿って操作するだけで、必要書類の作成ができ、オンラインで登記申請も可能です。初心者でも簡単に進められ、かつ無料で利用できます。ぜひご覧ください。

専門家に依頼すれば、コストはかかりますが、ミスなく確実に進められます。「弥生の設立お任せサービス」は、会社設立の専門家に無料相談できるサービスです。設立手続きを急ぎで丸投げしたい方などは、ご活用ください。

また、法人化をして事業拡大を目指す経営者には、検討段階から税理士へ相談すると効果的です。詳細な税金のシミュレーションだけでなく、資金調達や経営に関する相談が可能です。弥生の「税理士紹介サービス」では、会社設立手続きなどでお悩みの方に最適な税理士探しをサポートしています。こちらもご活用ください。

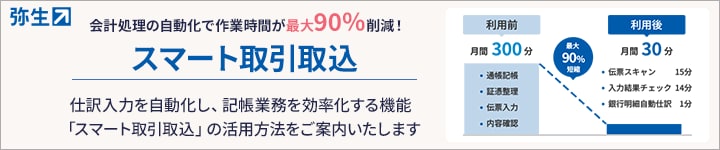

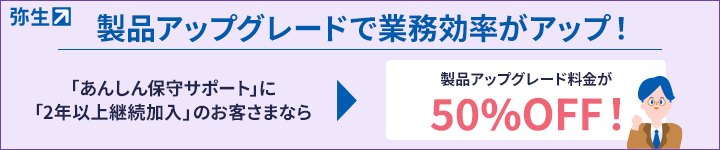

最大50%OFF!法人向けソフトを購入するなら製品アップグレードがお得!

一般的には法人化をきっかけに、法人向けの会計ソフトを導入する企業がほとんどです。事業が拡大するにつれて法人税に対応するためだけでなく、日々の業績を確認・分析して今後の事業計画に活かしたい、取引が増えたため複数人で帳簿を記帳したいなどの要望が出てくることが多いので、会計ソフトを選ぶ際には自社の要望をよく検討することがお勧めです。

弥生の会計ソフトは、会社の成長やそのときの要望に合わせて製品アップグレードが可能です。上位製品へ移行すると、部門管理機能や経営分析機能、複数台での同時利用など、新たな機能を利用できます。上位製品を新規購入するよりもお得な価格で購入できるため、検討してみてください。

法人化は事業規模に関係なく意外なメリットがある

法人化というと、売上や所得が多くなったら検討するものと考えがちですが、単なる税金対策にとどまらず、社会的信用力の向上をはじめとしたさまざまなメリットがあります。こうした効果は数値では測れないため、経営者が法人化の必要性を強く感じたときが、最適なタイミングとも考えられます。ただし、法人化に伴う資金の確保は重要です。税金を中心とした支払い金額がどのように変化するか、シミュレーションしてみましょう。

一方で、法人化後は申告などの事務手続きが煩雑になる、税理士費用がかかる、などのデメリットもあります。もし「面倒そう」という理由でのみで躊躇しているのであれば、弥生のサービスをはじめとした便利なサービスの利用や会計システムの導入、税理士の活用などで負担を軽減できます。自社の成長のために、うまく利用していきましょう。

弥報Onlineでは他にも「法人化」をテーマにした記事を発信しています。

法人化の記事を読む

この記事の著者

弥報編集部

弥生ユーザーを応援する「いちばん身近なビジネス情報メディア」

この記事の監修者

猪熊 規博(猪熊税務会計事務所 所長、税理士)

2001年、明治大学商学部を卒業後、日本生命保険、YKK、本田技研工業で15年に渡り、国内外の会計・経理業務に従事。

2017年に税理士の資格を取得し、猪熊税務会計事務所に入所。2020年には所長に就任。

立教大学大学院で講師やNPO法人の運営も務めている。歴史探訪・史跡巡りが趣味で、各地の歴史的な場所を訪れるのが好き。

豊富な経験と専門知識を活かし、クライアントの多様なニーズに応え、確かなサービスを提供し続けている。