- 顧客獲得・売上アップ

中小企業のための差別化戦略「狭属性一番化」で勝ち抜く方法

2025.04.17

競合他社との差別化戦略は、特に中小企業にとって大きな課題です。同じような商品やサービスを提供する企業が多数存在する中で、どのように自社の魅力を引き出し、どのように販売すれば顧客の心をつかめるのでしょうか。

今回は株式会社船井総合研究所の中野一平さんに、中小企業こそやるべき差別化戦略の立て方と実行方法を解説していただきました。具体的な成功事例を通じて、実際にどのように戦略を打てばよいのかを考えていきます。

自社の強みを最大限に活かした差別化戦略を打ち、成長につなげていきましょう。

弥報Onlineでは他にも「中小企業の売上」をテーマにした記事を発信しています。

売上の記事を読む

目次

「選ぶ理由」が求められる時代、差別化戦略は必須

「差別化戦略」とは具体的に何を意味するのでしょうか?

「差別化戦略」は、競合他社との差異を明確にし、市場における自社の優位性を確立するための戦略です。単に製品やサービスを他と異なるものにするだけでなく、それをどのように全体戦略に組み込み、実行するかの検討・計画も含んでいます。

「差別化」というと、商品やサービスの特徴、デザイン、品質、価格、提供されるサービス内容などに独自性を持たせ、区別することと考えられがちですが、それだけでは市場での競争についていけなくなる可能性があります。

実際の差別化戦略では単に他社と異なる点を持たせるだけではなく、どの市場セグメントに、どのような形でアプローチするのか、そして消費者に対してその差別化要素をどのように伝えるのかまで検討していきます。

差別化戦略は、自社の製品・サービスの差別化を含み、その実行方法や企業の長期的な成長を支える全体施策のことを指すと捉えてください。

リソースが少ない中小企業でも、差別化戦略を実施した方がよいのでしょうか?

リソースが少ない中小企業だからこそ、今後生き残るためには差別化戦略が不可欠です。かつてのように新商品を出せば自然と売れる時代ではなくなり、顧客に「この商品やサービスを選ぶ理由」を明確に示すことが求められているからです。加えて、単純な市場規模や価格などでは大手企業に太刀打ちできません。

そうはいっても、一般的な差別化戦略の方法は大幅にリソースを割く必要があるなど、ハードルの高さを感じてしまう中小企業も少なくありません。そこで私たちが提唱しているのが、「狭属性一番化」の考え方です。

中小企業が差別化戦略を成功させるためには、大手企業と同じ戦略を打つ必要はありません。独自の価値を確立したうえで、最適なターゲットに向けて戦略的に発信することを検討しましょう。

中小企業だからこそ「狭属性一番化」に勝算あり!

「狭属性一番化」とはどのような考え方でしょうか。具体的な施策も教えてください。

限られたリソースの中で差別化戦略を実現するためには、選択と集中が重要な考え方となります。「狭属性一番化」は、自社が他社よりも特に優れていると自信を持てる分野を見極め、その分野で圧倒的な強みを持ち、的確なターゲット層に打ち出す考え方です。

特に、大手が手を出さない分野に目を向け、そこに焦点を絞る視点を持つことが重要です。大手企業にとっては、規模のメリットを最大化し、効率よく利益を上げる必要があるため、少し小粒な市場や手間がかかる分野には参入しにくい傾向があります。これらの分野で強みを発揮できる可能性が、中小企業にとってはチャンスとなるでしょう。

具体的な施策についても解説します。差別化戦略を検討する際の参考にしてください。

1.自社の強みを再発見し、磨き上げる

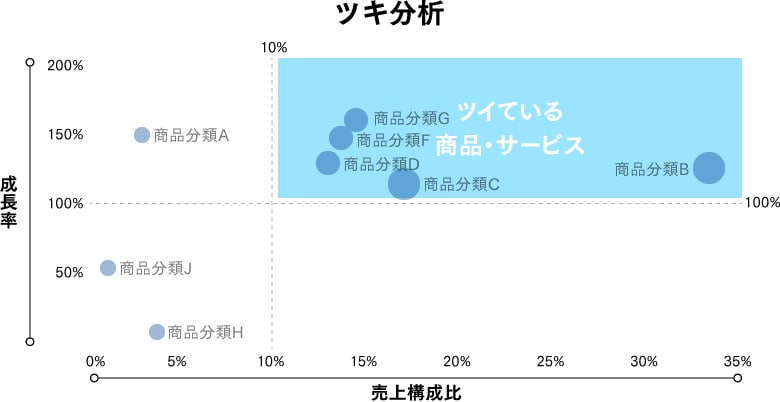

まず、「ツキ」のある自社商品・サービスを探すことから始めましょう。ここでいう「ツキ」とは、既にある程度の実績があることを意味します。

具体的には、縦軸に成長率、横軸に売上構成比を設定し、自社の商品・サービスを適した場所へ配置します。その中で右上の領域に位置する商品・サービスは、船井総研が「ツイている」と評価するもので、現在の市場において、その商品やサービスが正解であると顧客に支持されていることを意味します。そこから「なぜ売れているのか」「なぜ顧客が継続利用するのか」について徹底的に掘り下げることで、自社の強みがより明確になるでしょう。意識されていなかった技術的な強みやノウハウが見えてくることもあります。

特筆すべき商品やサービスがない場合でも、自社の持つ技術やリソースの棚卸しをすることで自社を分析できます。多くの企業が、業務に忙殺されるうちに自社の独自性や優位性を見落としてしまいます。しかし企業が市場に存在し続けている限り、必ず何らかの価値を提供しているはずです。その価値を再確認し、さらに磨き上げることが狭属性戦略の出発点となります。

自社の強みや焦点を置く要素を絞り込む際に、顧客へのヒアリングも効果的です。自社の製品やサービスがどの点で評価されているのか、どのような潜在的ニーズがあり、それらに自社が対応できるかどうかなどを知る良い機会です。競合にはない独自の価値を見つけ出す重要なヒントになるでしょう。

ツキ分析については、以下の記事でも紹介していますので、ぜひご覧ください。

2.「狭くて深い」市場を選定する

狭属性一番化を実現するためには、自社の強みを活かせる「狭くても成長性のある市場」を見極めることが必要不可欠です。市場が広すぎると競争が激しくなり、資本力のある大企業に押し負ける可能性があるので、市場選択は慎重に行いましょう。

中小企業におすすめなのはニッチ市場です。例えば「健康志向」に着目した食品業界では、単に「オーガニック食品」を売るのではなく、「ヴィーガン向けの高タンパク食品」や「特定の食物アレルギー対応食品」など、さらに細かい市場をねらうことで、確実な顧客層を獲得できるでしょう。

万人受けする商品よりも、特定の愛好家層に深く刺さる製品・サービスの方が、長期的な支持を得られる可能性が高まります。一方で、狭すぎる市場は潜在ニーズの母数が少なく、成長が難しいケースもあるので注意しましょう。市場規模の調査には、一般公開されている国のデータや業界のトレンド、消費額の値なども参考になるので、ぜひチェックしてみてください。

3.持続性のある販売チャネルを選定する

「どうやって顧客に届けるか」も重要な着眼点です。どれだけ優れた商品・サービスを持っていても、適切な販売チャネルを選ばなければターゲットにリーチできず、成果にはつながりません。特に営業に手が回らないことも多い中小企業は、現実的に長く売上を獲得できる方法を選ばなければなりません。

B to B事業の場合、卸売専門サイトを構築して新規案件を獲得する手法が効果的です。例えば、「○○ 仕入れ」というキーワードを検索する人はエンドユーザーではなく、バイヤーやオーナーなど、購買に関与する業界関係者が主なターゲットです。これらのターゲット層が関心を持つ情報をWebサイトに明記し、サンプル請求や問い合わせを促すようにするとよいでしょう。

従来、卸売事業を展開していた企業でも、商品が一般消費者に訴求できるものであれば、直販の導入を検討する価値があります。近年では自動販売機の活用、ECサイトを通じた販売といった多様な手法があり、特に中小企業にとっては、省人化や販売チャネルの多角化を実現する有効な手段となります。

従来、直販は人手や運営コストがかかると考えられてきましたが、デジタル技術の進化により少ないリソースでも効率的に運用できる環境が整っています。適切な販売手法を選択し、顧客接点を強化することで、収益の安定化やブランド価値の向上にも寄与します。

大手にはできない!?成功例から学ぶ「狭属性」ビジネスモデル

「狭属性一番化」の成功事例を教えてください。

「狭属性一番化」の成功事例として、漬物卸業を展開する企業と、日本酒酒蔵の事例をご紹介します。

まず漬物業界では、冷蔵保存が必要で日持ちしないという課題がありましたが、ある企業はこれを解決し、冷凍漬物という新しい商品形態を確立しました。実は近年、海外の日本料理店の増加に伴い漬物の需要が高まる一方で、現地での安定調達が難しく、多くの店舗が供給不足に直面していたといいます。

この企業はもともと備えていた冷凍設備を活用し、既存顧客からの需要に応える形で業務用冷凍漬物の製造・販売を開始しました。B to B向けのサイトも立ち上げ、販路を広げた結果、予想以上の引き合いを得られたそうです。顧客からのフィードバックや、自社の持つリソースの強みを活かした商品開発が、新たな市場ニーズに対応し、事業のさらなる拡大につながった良い例でしょう。

次に、日本酒業界での成功事例として、ある酒蔵が行った戦略を紹介します。従来、日本酒業界ではスーパーや酒販店向けに流通する通常の日本酒の競争が激しく、差別化が難しいとされていましたが、この酒蔵はあえて限定酒に特化しました。特定の地域や店舗でしか購入できないという希少性を強調し、消費者に「珍しい」という印象を与えたほか、商品の背後にストーリーを加えることで、消費者が買いたくなる理由付けを行いました。

この戦略が功を奏し、売上は従来の6~7倍に増加し、さらに広範な市場への展開が可能となりました。その後も順調に成長を続けているそうです。

これらの事例に共通する点は、いずれも既存顧客のニーズに応え、または独自性を強調することで市場での差別化を図ったことです。さらに、大手企業が参入しにくいニッチな商品開発や市場の選定も、特筆すべき要素となっています。この戦略は、競争が激しい市場において、限られたリソースでも高い効果を発揮する可能性を示唆しており、飲食業界に限らず、さまざまな業界においても応用可能な成功モデルと言えるでしょう。

「7:3のリソース配分」「強い意志」が差別化戦略成功のカギ

差別化戦略を実施する際に注意すべき点は何ですか?

新しい施策を急速に推し進めることは、現場の協力を得られず失敗に終わるケースが多いため、初期段階ではスモールスタートを推奨しています。既存事業と新施策に対するリソース配分は、目安として7:3の比率で行うことが望ましいでしょう。過度な負担を避けつつ、新たな戦略を着実に導入できます。

ただし、消極的に進めるべきではありません。差別化戦略を成功に導くために最も重要なのは、トップの強い意志と信念です。もしトップが消極的であったり戦略に対して中途半端な姿勢を取ったりすると、現場も同様の態度を取ることになり、結果的に成果が出るのが遅くなるか、まったく結果が出ない可能性があります。そのためトップは一貫してリーダーシップを発揮し、全社を巻き込んで戦略を実行していくことが欠かせません。

例えば、ECサイトを開設して直販を進めることを宣言した企業が、現場の協力を得られず、計画が頓挫したケースもあります。戦略を実行する際には全員の協力と一貫性が重要です。全社員が戦略の目的を理解し、自社の強みや差別化ポイントを把握したうえで日々の業務に活かすことができれば、戦略は効果的に遂行されます。

差別化戦略には即効性は期待できません。市場での認知度を高めるためには時間がかかります。焦らず、少しずつでも強い意志で確実に進めることで、長期的に安定した成果を得られるでしょう。

初動~戦略実施後の軌道修正まで、プロと二人三脚でスピードアップ

差別化戦略についてコンサルティングを受ける際、どのようなサポートが期待できるのでしょうか?

中小企業がコンサルティングを依頼する際、提供されるサポート内容は非常に多岐にわたります。先ほどお伝えしたように、まず現在扱っている商品やサービスを洗い出し、それらがどの市場に、どのように適応するかを一緒に決めていきます。全体的な戦略以外にも、例えば「お客さまに送るメールの文言」など、細部までサポートが及ぶこともあります。コンサルティングは単なる戦略の提案にとどまらず、実行可能なアクションにまで落とし込む点が大きな特徴です。

コンサルティングを依頼する際に留意すべき点とは?

最も重要なポイントは、すべてをコンサルタントに任せきりにしないことです。コンサルティングはあくまでサポートであり、実行は企業自身で行うという認識が不可欠です。コンサルタントが提供するのは戦略やアドバイスであり、その実行に向けた主体的な努力が成功のカギとなるでしょう。

また、コンサルティングと契約する際、疑問点や不安な点は事前に明確にしておくと安心です。しっかりと意見を交わし理解を深めることで、実務におけるギャップを減らせるでしょう。

戦略実施後の軌道修正も、差別化戦略の成功には欠かせません。成果を評価する際には、KPI(重要業績評価指標)を設定することが一般的です。KPIの達成状況に応じて、次のアクションをコンサルタントと一緒に決定します。評価と改善のサイクルを繰り返すことで、事業が安定し、持続的な成長を支える基盤を築けるようになるでしょう。実行段階やその後まで、しっかりとサポートしてくれるコンサルタントを選びましょう。

弥報Onlineでは他にも「中小企業の売上」をテーマにした記事を発信しています。

売上の記事を読む

この記事の著者

弥報編集部

弥生ユーザーを応援する「いちばん身近なビジネス情報メディア」

この記事の監修者

中野 一平(株式会社船井総合研究所 地方創生支援部 食品ユニット マネージャー)

新潟大学教育学部卒業後、株式会社船井総合研究所に入社。主に日本酒、調味料などの醸造業や漬物を始めとしたさまざまな食品企業・食品製造業でのコンサルティングを行っている。「時流適応×力相応一番化」の考えに基づくB to B拡大支援、船井流即時業績向上法を落とし込んだ「造り手の想いを伝える」通販や体験付加型直販支援を得意としている。これまで500件以上のB to B、B to C事案にかかわり、商品開発、販路開拓、直販・通販EC強化、工場祭企画などで実績を上げている。