- 人材(採用・育成・定着)

【社労士が解説】外国人を雇用する際の手続き・注意点と成功事例

2025.03.06

人材不足が深刻化する中、外国人従業員の採用は中小企業にとって重要な選択肢となっています。外国人従業員の採用は、単に人手不足を補うだけでなく、企業に新たな価値観やスキル、多様性をもたらす大きなチャンスです。

一方で、外国人採用には注意すべき点や法務上のルールも存在します。本記事では、みやた社労士事務所の宮田享子さんに、外国人採用のメリットを踏まえながら抑えるべきポイントなどを成功事例とともに解説いただきました。法的な手続きや対応時の注意点についても詳しくお伝えします。

弥報Onlineでは他にも「労務管理」をテーマにした記事を発信しています。

労務管理の記事を読む

目次

どの在留資格を持つ外国人が就労できる?

外国人を雇用したいと思ったとき、最初に知っておきたいことは何でしょうか?

外国人を採用するにあたって企業側がまず把握しておきたいのが、日本で就労可能な在留資格の種類です。なぜなら就労できない外国人の雇用や、認められている範囲外の業務での労働は不法就労となり、悪意のない場合でも雇用主に罰則が科せられてしまうからです。

原則として、外国人が日本で生活するためにはいずれかの在留資格を取得し、在留カードを保持しなければいけません。この在留資格は、外国人の活動内容に応じて細かく分類されており、その中でも日本での就労を目的とする在留資格の一部が、一般的に「就労ビザ」という通称で呼ばれています。

具体的に就労が可能な在留資格の種類を教えてください。

就労可能な在留資格は職種によって細かく分かれており、最も多くの外国人が取得している在留資格は、通称「技人国」と呼ばれる「技術・人文知識・国際業務」です。職種の例としては、機械工学などの技術職、通訳、マーケティング業務などがあげられます。

その他の在留資格としては、外国料理のシェフなど特殊分野に関して熟練した技能を使う際に必要となる「技能」、技能実習法上の認定を受けた技能実習計画に基づいて、技能を使う業務に従事する際に必要となる「技能実習生」なども耳にすることも多いかもしれません。

一方、留学や短期滞在といった在留資格では、原則として就労は認められません。ただし、資格外活動許可を得ることで、例えば留学生が1週間に28時間以内でアルバイトすることは可能です。詳しくは法務省の在留資格一覧表や、資格外活動許可の要件などで確認することができます。

(参考)

在留資格一覧表|出入国在留管理庁

資格外活動許可について|出入国在留管理庁

外国人を募集するには?専用の支援機関も

どうやって外国人労働者を募集すべきでしょうか?

外国人労働者の採用を成功させるためには、適切な募集方法を選ぶことも重要です。おすすめなのは、以下の3通りです。

ハローワークの活用

ハローワークは、外国人労働者の採用を検討している企業にとって、信頼性の高い採用支援機関の1つです。全国に設置されているハローワークでは、外国人雇用を専門に扱う窓口も設けられており、企業と外国人求職者双方に向けた支援を行っています。

外国人を雇用する際に必要な労働条件の整備や法令順守に関する相談も受け付けています。地域に根差した支援が特徴であり、企業が地元で外国人労働者を採用したい場合に非常に有効な手段です。

外国人雇用サービスセンターの活用

東京・名古屋・大阪・福岡には外国人雇用サービスセンターが設置されており、より専門的なサポートを受けることが可能です。外国人求職者と企業を結びつけるマッチング支援に加え、在留資格や労働条件、雇用契約書の作成に関するアドバイスなども受けられるのが大きな特徴です。また、外国人求職者側も、自分のスキルや希望に合った職場を見つけやすくなるため、双方にとって利便性が高いといえるでしょう。

日本語学校などの教育機関との連携

語学学校と連携して求人を出す方法も有効です。日本語を学びながら日本での就職を目指す外国人留学生が多く在籍しており、企業と学生双方にとってメリットのある採用活動が実現できるでしょう。学校に就職支援窓口があれば、具体的な求人情報を伝えることで協力してもらえます。

その他、自社サイトでの募集や、飲食業やサービス業の場合は店頭での求人募集を行うケースもありますが、不特定多数の応募者が予想されるため、手続きの管理には十分注意が必要です。

外国人労働者を募集する求人票を作成するにあたり、注意すべき点はありますか?

労働者は、国籍を問わず法律によって守られています。まず、労働基準法の最低賃金法や社会保険などは、日本人の採用時と同じように適用されることを念頭に置いてください。

求人票には業務内容や労働条件、福利厚生など、日本人の求人時と同等に明確に記載するほか、就労にあたって必要となる在留資格や求める日本語能力も記載します。国籍や宗教にかかわらず公正な内容となるように、「特定の国籍の者のみ」といった表現は避けましょう。

面接から採用まで。外国人雇用の際に企業側がやるべきこと

実際の採用の流れについて教えてください。外国人応募者の面接では、まず何をすべきでしょうか。

最初に確認すべきは、その外国人応募者が就労可能な「在留資格」を持っているかです。ただし、面接の場で直接在留カードの提示を求めることは適切ではないとされています。面接時に「外国人だから在留カードを見せてほしい」と伝えることは、国籍による差別的と捉えられる可能性があるため注意が必要です。あくまで面接の段階では口頭で「働くための在留資格をお持ちですか?」といった確認を行うにとどめ、内定を出した後に正式に在留カードの提示を求めて確認する流れが適切です。

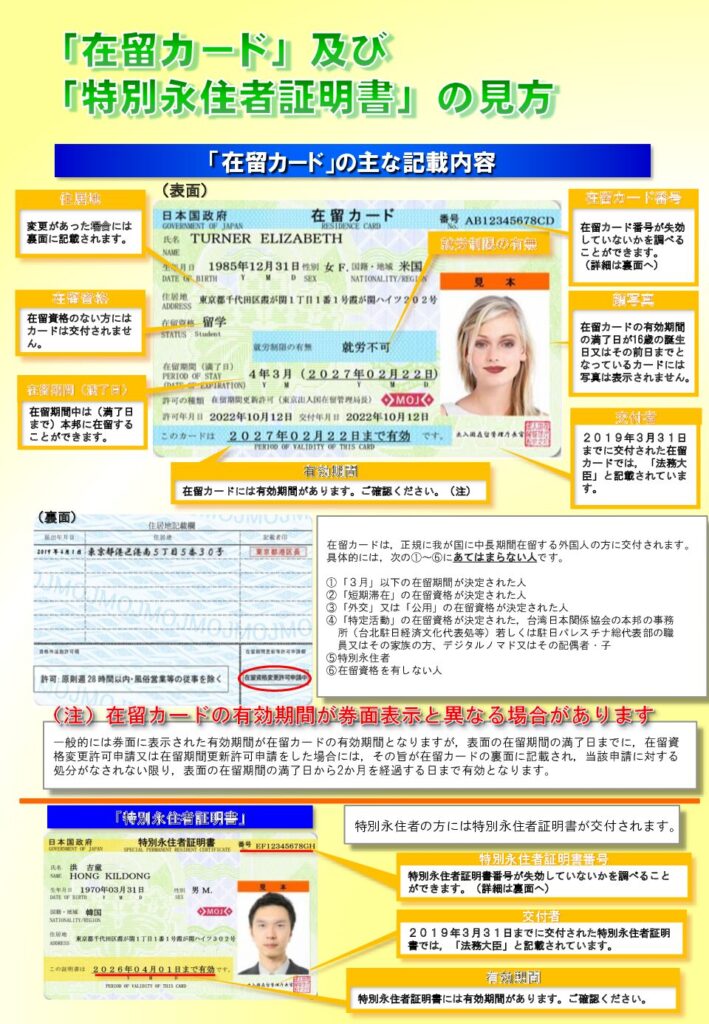

内定後は在留カードの内容をしっかり確認する必要があります。在留カードには表面と裏面の両方に情報が記載されており、特に留学生の場合は裏面に「資格外活動許可」の有無が記載されていることがあるため、見落とさないよう注意しましょう。

在留カードの真偽確認もすることをおすすめします。在留カードには偽造防止のために高度なセキュリティ対策が施されています。例えば、カード表面には3Dホログラムや透かしが組み込まれており、法務省が提供するリーフレットでもその見分け方が案内されています。

初めて在留カードを確認する場合、こうしたリーフレットを参考にすることで、正しい判断がしやすくなるでしょう。さらに、出入国在留管理庁の専用サイトを使えば、在留カードの番号や有効期間を入力することでカードの有効性を確認したり、アプリケーションを活用して在留カードの偽変造の有無を判断したりすることができます。

(参考)

在留カード等番号失効情報照会|出入国在留管理庁

在留カード等読取アプリケーションサポートページ|出入国在留管理庁

また、採用面接では、文化や宗教に対する配慮の必要性も確認します。宗教上の理由で特定の時間帯に働けない場合もあるためです。「勤務にあたり、何か配慮が必要なことはありますか?」などと質問し、具体的な対応方法を明確にしましょう。

外国人を雇用する際に必要な申請、または手続きなどがあれば教えてください。

労働条件の通知や社会保険の手続きがあげられます。

まず、労働条件の通知(または雇用契約の締結)です。労働条件(給与、勤務時間、休日、福利厚生など)を明確にし、外国人労働者にも理解できるように契約内容を多言語で提供することが推奨されます。特に、専門用語や法的文書は、母国語や簡単な日本語で補足説明を加えることで誤解を防ぎ、双方の合意を確かなものにします。

雇用契約の締結後には、外国人雇用状況の届出が、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)に基づき義務付けられています。この手続きは、外国人労働者が雇用保険に加入してもしなくても、必ず雇い主が行わなければなりません。

次に、社会保険への加入が必要です。これは日本人労働者と同様、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険への加入が原則です。ただし、留学生が週28時間以内のアルバイトとして働く場合は、昼間学生として適用外になる場合もありますのでハローワークに確認してください。

また健康保険では、海外に居住する扶養家族が対象外になる場合があるため、扶養手続きに関する詳細は事前に確認することをおすすめします。日本年金機構では、外国人労働者の社会保険手続きについて詳細な案内が用意されており、ローマ字での氏名登録手続きや必要書類の取り扱いについても参考になります。

(参考)

従業員の家族が海外居住の場合の手続き|日本年金機構

ローマ字で氏名を登録(変更)するとき|日本年金機構

これらの手続きを行うにあたり、手続きの内容を外国人労働者本人にも理解してもらうことも重要です。特に、雇用契約内容や社会保険制度、また、就業規則がある場合は言語や文化の違いから誤解が生じやすいため、丁寧かつ明確に説明する必要があります。厚生労働省では、外国人労働者向けに具体的な事例や説明方法をまとめた資料を公開しており、実務担当者が人事・労務管理を進める際に活用することが推奨されています。ぜひ参考にしてください。

(参考)

外国人の方に人事・労務を説明する際にお困りではないですか?|厚生労働省

成功事例あり!相互理解が企業成長にもつながる

外国人労働者の雇用後、企業がした方が良い取り組みはありますか?

外国人労働者を雇用する際、企業が積極的に取り組むべき施策は、労働環境の整備と従業員間の相互理解を深めることにあります。例えばジェスチャー1つを取っても、国によって意味合いが異なりますよね。会社主導で、その国の文化背景を考慮した接し方や、伝わりやすい指示の出し方などに関する研修を実施するとよいでしょう。

外国人労働者の円滑な業務遂行をサポートするために、通訳ツールの導入や母国語マニュアルを作成するのも効果的です。これにより、言語の違いによる誤解や手続きミスを減らせます。

加えて、定期的な面談などでコミュニケーションを取り合い、外国人労働者の不安や問題を早期に発見し解消すれば、職場の協力体制も強化できるでしょう。

実際に、外国人労働者を雇用して成功した企業の事例があれば教えてください。

ある製造業の企業では、約20年前から外国人の積極的雇用を行っており、現在では社員の1割を外国人が占めるまでになりました。この企業では、懇親会や成績の良いチームの表彰などを行ったほか、文化を尊重する設備などを設けるなどして、国籍を超えた双方の理解が深まるよう働きかけました。

その結果、互いに尊重する企業風土が自然に醸成され、企業全体の技術力も向上したそうです。外国人労働者を受け入れやすい環境を整えることにより、高い技術力を持つ外国人を採用でき、既存社員たちの意識も向上したほか、グローバルな企業としての認知度も高まりました。

また別の企業では、外国人採用が経営戦略につながったといいます。自社が事業を展開したい国、販売を強化したい国での営業活動において、その国を母国とする外国人を採用し、言語や文化を理解したアプローチを実現したそうです。加えて、その手法が会社に定着したことで、売上と生産性も向上しました。

これらは、外国人を採用したことが企業成長にもつながった良い事例です。他にも、例えばインバウンド向け事業などでは、外国からのお客さまに対応できるスタッフを雇用すれば、企業の競争力を高められるといったメリットもありますよね。外国人労働者の採用は単なる人員確保にとどまらず、企業の成長や新たな事業展開の起点にもなっているといえるでしょう。

弥報Onlineでは他にも「労務管理」をテーマにした記事を発信しています。

労務管理の記事を読む

この記事の著者

弥報編集部

弥生ユーザーを応援する「いちばん身近なビジネス情報メディア」

この記事の監修者

宮田 享子(みやた社労士事務所 代表)

社会保険労務士。産業カウンセラー。

B型。左利き。商社・損害保険会社・ゲームソフト会社など、さまざまな業種の企業で事務職を経験した後、結婚を機に退職。2児の育児中に友人の社労士事務所を手伝ったことが資格取得のきっかけとなった。

2010年4月に独立開業し、労務相談の他講師業や執筆業等にも力を入れている。「お堅い法律の話を馴染みやすく」がモットー。

趣味はオーボエ演奏なので「チャルメラ社労士」を名乗る。