- 事業成長・経営力アップ

金融機関を納得させる「資金繰り表」の作り方【教えて!吉田先生】

2025.02.06

金融機関から融資を受ける際に、事業計画や損益計画を作成しているかと思いますが、その際に「資金繰り表」は作成していますか?資金繰り表の有無で、金融機関の納得度の高さは変わっていきます。融資を受けたいと考えている場合は、ぜひ作成をおすすめします。

今回は、資金繰り表とは何か、作成のポイント、金融機関の着眼点などについて財務・資金調達コンサルタントの吉田学先生に伺いました。

※本記事は2024年12月時点の情報を基に作成しております。法令などの最新情報については、政府・各省庁などから出ている文書をご確認ください。

弥報Onlineでは他にも「資金調達」をテーマにした記事を発信しています。

資金調達の記事を読む

目次

資金繰り表とは何ですか?

資金繰り表とは、企業の一定期間における現金の収入と支出を表にしたものです。

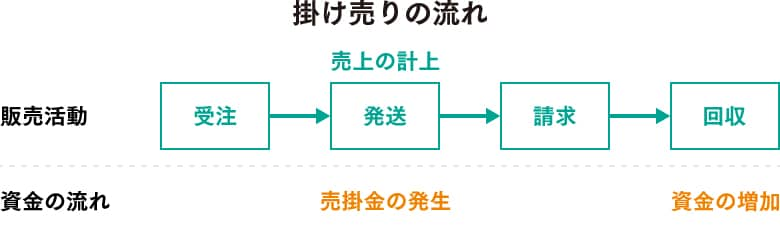

損益計画では実際の資金(キャッシュ)の流れを把握することはできません。例えば、掛売で商品などを販売すると「売上高」は“発送”した際に計上されますが(売掛金の発生)、実際は現金を“回収”した際に手元資金となり、販売は完結します。掛仕入の場合も同様です。よって、実際の資金(キャッシュ)の流れを明らかにするには、損益計画ではなく「資金繰り表」が必要になります。

事業者は、損益計算で利益が出ていても資金ショートして「黒字倒産」することもあり得ます。いわゆる“勘定合って銭足らず”状態です。資金繰り表を作成することにより、キャッシュの流れが明らかになるため、黒字倒産の可能性を察知しやすくなります。また、資金調達(融資など)が必要な時期も想定できるようになるでしょう。

資金繰り表はどういう構成で作成すればよいのですか?

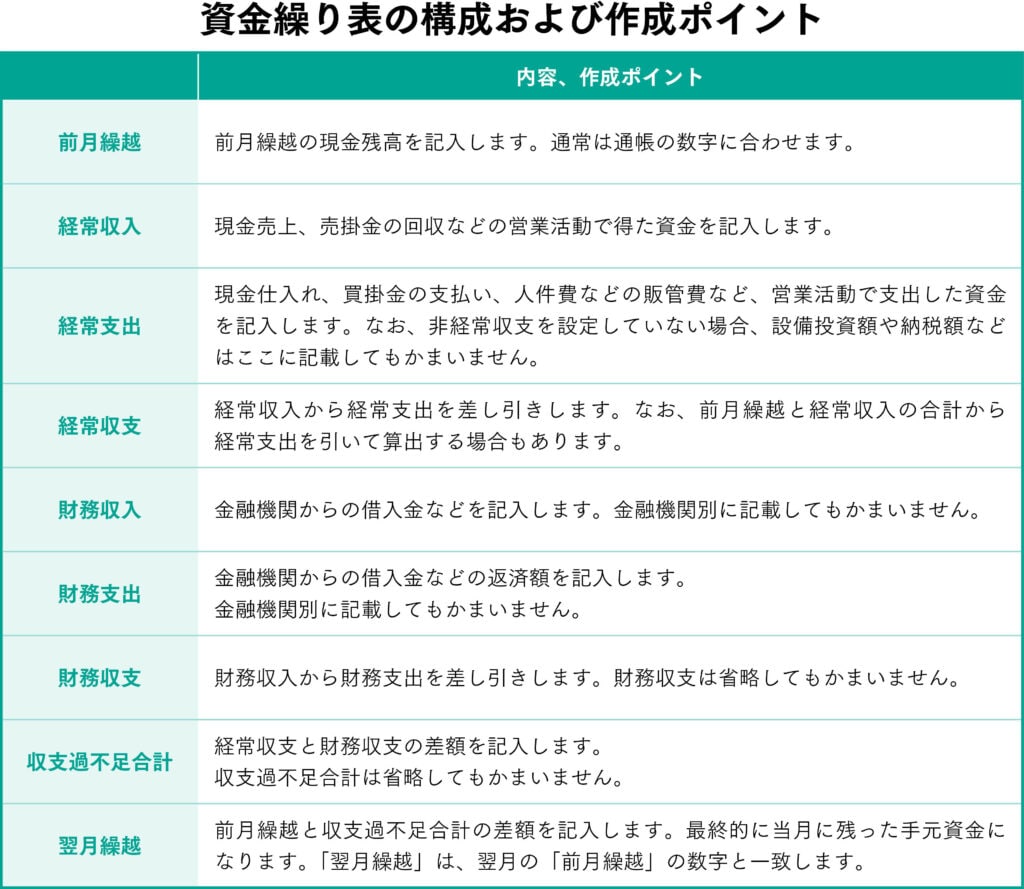

資金繰り表は統一の決まったフォーマットがあるわけではありませんが、基本的な構成は「前月繰越+収入−支出=翌月繰越」です。収入と支出に関しては、「経常収支」と「財務収支」に分けて作成するケースが多く見受けられます。さらに補助金や設備投資、税金などに関する収支を「非経常収支」として分けて作成するケースもあるようです。

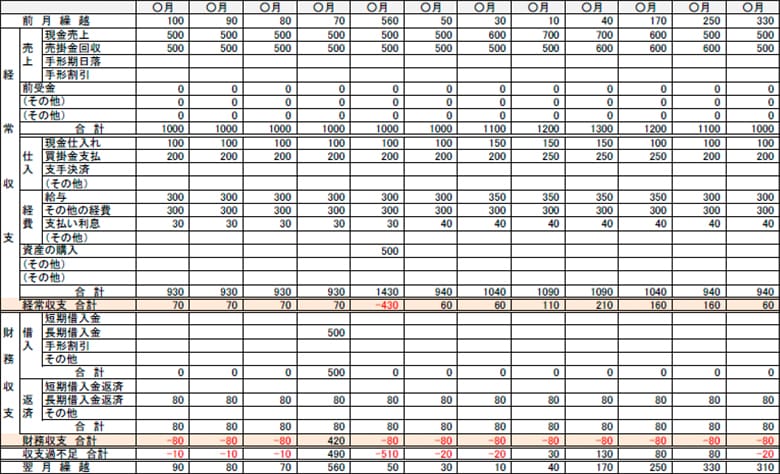

実際の資金繰り表は以下のようなイメージになります。

〈参考 資金繰り表の例〉

個人事業主などの小規模事業者の場合は、もっと簡素なフォーマットでも構いませんが、中小企業などの場合は、上記のイメージで作成されることをおすすめします。

融資申請に資金繰り表は必須ですか?

実務上、資金繰り表がなくても金融機関は融資審査を行います。一部の金融機関では担当者が事業者からヒアリングをして作成する場合もあるようです。自ら資金繰り表を作成して提出する事業者は非常に少ないのが実情となります。

金融機関としては、資金繰り表があった方が実際の資金の流れが明らかになりますので、融資審査において非常に有用な資料だといえるでしょう。特に運転資金を申請する際には、資金使途の説得性が高くなりますので、資金繰り表を作成しておくことをおすすめします。

資金繰り表はどうやって作成すればよいのですか?

資金繰り表には、資金繰り表には「実績表」と「計画表」(または「予測表」「予定表」)があります。実績表については、過去1年分、少なくとも直近3か月分を作成してください。計画表については、12か月以上作成することをおすすめします。

まず、「実績表」を作成するためには、月次試算表、現金出納帳、預金出納帳(預金通帳)、手形帳、金融機関別取引一覧表(借入金返済表)などを用意して、下記の通りに数値を転記、記入してみてください。

次に「計画表」についてですが、「実績表」をベースにしておよその予測数値を記載していく方法もありますが、この方法はあまりおすすめできません。

正確に作成する場合には、月別損益計画書、設備投資計画書などの会計データ以外の資料を準備する必要があります。まずは、損益計画書を作成しましょう。「損益計画」については以下の記事を参考にしてください。

(参考)

続いて「経常収入」に関してですが、月別損益計画書の売上高をベースにして「現金売上」と「掛売上」を分けて記入します。ある月の売上高が100とすると、その売上高が全額当月に現金で入ってくるわけではなく、翌月に入金されるような取引もありますので、これは分けないといけません。

なお、「経常支出」についても同じ考え方です。月別損益計画書の経費をベースにして、仕入に関しては現金支出と掛支出を分けて記入してください。販管費についても当月支出とそうでないものを分けて記入するようにしましょう。

また設備投資額や納税額などについては、「非経常収支」枠を設定していればそこに記入しますが、小規模事業者などの場合は経常収支の中で記入しても問題ありません。

「財務収支」に関しては、融資を受ける予定の月に融資希望額を記入します。返済に関しては、別途、返済計画を作成する必要があり、それに基づいて返済額を記入してください。既に借りている融資については、金融機関別取引一覧表(または金融機関から渡されている借入金返済表)などを参考にして記入するようにしましょう。

作成後の評価方法を教えてください。

「実績」については“実績”ですので動かしようがありませんが、「計画」については今後の資金繰り状況の予測になります。資金繰り計画については2通り作成しておくとよいでしょう。融資を受けることができた場合と、できなかった場合の計画です。

特に資金繰りが苦しくて、運転資金が必要な事業者は「借りることができなければギリギリの状態が続き、資金ショートの可能性が高まるが、借りることができれば事業に専念でき、その結果、資金繰りが安定する」という状況を示すことが重要です。

設備資金の場合は「融資を受けることができなければ、売上・利益のアップはあまり望めないが、設備投資ができれば、売上もアップして手元資金も増え、資金繰りが安定する」という状況を示すことが重要になります。

資金繰り計画は損益計画とセットでシミュレーションするようにしてください。Excelで作成してリンクさせておけば、損益計画の数値を変更すれば、自動的に資金繰り計画も変更されます。この作業を繰り返して作成することによって、説得力の高い資金繰り表が完成します。

なお、決算報告時などに金融機関に経営計画や事業計画、損益計画などと一緒に資金繰り計画を提出して、およその融資希望時期をその時点で伝えておくと非常に交渉がしやすくなるケースもあります。

自力で作成できない場合はどうすればよいですか?

どうしても自力で資金繰り表を作成するのが困難な場合には、顧問税理士に相談してください。ほとんどの税理士が作成支援をすることはできますが、資金繰り「計画」については時間もかかり、決して楽な作業ではありません。よって別途報酬などが発生するかもしれません。別途報酬を払ってでも、作成する価値は十分にありますので、検討してみてください。

弥報Onlineでは他にも「資金調達」をテーマにした記事を発信しています。

資金調達の記事を読む

この記事の著者

弥報編集部

弥生ユーザーを応援する「いちばん身近なビジネス情報メディア」

この記事の著者

吉田 学(よしだ まなぶ)

財務・資金調達コンサルタント

株式会社MBSコンサルティング 代表取締役。1998年の起業以来、「資金繰り・資金調達支援」に特化して創業者や中小事業者を支援。これまでに1,000 社以上の資金調達相談・支援を行い、その資金調達支援総額は20億円超。主な著書に、「社長のための資金調達100の方法」(ダイヤモンド社)、「究極の資金調達マニュアル」(こう書房)、「税理士・認定支援機関のための資金調達支援ガイド」(中央経済社)、「税理士だからできる会社設立サポートブック」(第一法規)などがある。

また、全国の経営者・士業などを対象にした会員制の資金調達勉強会「資金調達サポート会(FSS)」を主催している。