- 事業成長・経営力アップ

プロがおすすめ!中小企業が知っておくべき生成AIツール総まとめ

2025.09.04

生成AIは、ここ数年で目覚ましい進化を遂げ、ビジネスの現場に欠かせない存在となりました。特にChatGPTをはじめとする多様な生成AIツールは、中小企業の業務効率化やコミュニケーション支援に大きな可能性を秘めています。

本記事では、ソフトウェアやサービスを開発・販売しているアステリア株式会社で、高度な技術をお客さまに中立的な立場で解説するエバンジェリストとして活躍している森一弥さんに、最新の生成AI動向および注目ツールを厳選のうえ、中小企業における実践的な活用手法を詳しくご紹介いただきました。各生成AIツールの概要を知り、営業や顧客対応、社員教育まで幅広いシーンで役立つ生成AI活用法を参考に、ビジネスの質とスピードを一段と高めましょう。

弥報Onlineでは他にも「業務効率化」をテーマにした記事を発信しています。

業務効率化の記事を読む

目次

生成AIはどこまで進化した?ChatGPT最新事情

生成AIは、どのように進化してきているのでしょうか?

この数年で生成AIは、実験的な技術からビジネスの中心的な存在へと急速に進化しました。初期は文章生成や簡単な要約が中心でしたが、現在では画像・音声・動画・コードなど複数のデータ形式を同時に扱えるようになり、より複雑なタスクをこなせるようになっています。さらに、情報を深く調査して整理する機能や、複数の業務を自動的に連携させて実行する機能も登場し、単なる「会話型ツール」から「業務遂行型ツール」へと役割が拡大しました。

この進化によって、従来は人手や複数のツールが必要だった作業が1つのAIで完結できるようになり、業務のスピードと質が飛躍的に向上しています。

最近では「ChatGPT-5」も発表され話題ですが、現在のChatGPTの特長を教えてください。

ChatGPTは、対話型AIの分野で急速な進化を遂げており、自然な会話力に加え高度な文章生成能力を兼ね備えています。最新のバージョンでは、単なる質問応答を超えて、複雑な業務支援や専門的なアドバイスも可能となり、多様なシーンでの実用性が飛躍的に高まりました。文章生成や要約だけでなく、画像・音声・コードなど複数のデータ形式を同時に扱える「マルチモーダル機能」がさらに強化され、より自然でスムーズなやり取りが可能になっています。

特にインパクトが大きいのは当初「Operator機能」と呼ばれていたもので、その後「エージェントモード」として利用できるようになりました。これは、プロンプトのオプション部分から「エージェントモード」を選択することで起動し、ユーザーの指示を理解してブラウザを使うような複雑なタスクを実行してくれる機能です。例えば営業担当者が「来週の商談資料を作って」と依頼すると、過去の提案書や最新市場データを分析し、スライド資料を作成してくれます。定例の報告書作成や顧客への連絡といった反復的な業務も自動化できるので、経営者や従業員がより戦略的な仕事に集中できる環境を作れるようになるでしょう。

加えて、プロジェクトごとに関連資料や履歴をまとめて管理できる「プロジェクト機能」も用意されており、チームでの共同作業や情報共有をサポートします。これらの機能は、中小企業が抱える人手不足や業務の属人化といった課題を解消し、経営の質とスピードアップに大きく貢献すると期待されています。

また、生成AIはChatGPT以外にも多種多様なものがあり、それぞれ得意分野や使い方に特徴があります。自社の目的や課題に合わせて最適な生成AIを選び、効果的に活用することが、今後ますます重要になってくるでしょう。

まずは社内から!生成AI活用事例から学ぶ導入のススメ

実際の生成AIツールの活用例を教えてください。

社内チャットでナレッジ共有

生成AIに製品・サービスのドキュメント、社内規定、顧客情報などを事前に読み込ませることで、社員が日々抱く疑問に即座に回答できる社内チャット環境を構築できます。担当者が別部署に確認する手間や、情報を探す時間が大幅に削減されます。特に新入社員や異動直後の社員にとっては、社内ルールや製品仕様を短期間で理解できるため、立ち上がりが早くなり、業務効率全体の底上げにもつながるでしょう。

問い合わせ・サポート業務

FAQ対応や注文状況案内など、顧客からの初期的な問い合わせは生成AIに任せれば、サポート担当者は高度な判断や交渉が必要な対応に集中できます。問い合わせ対応の待ち時間が短縮されるだけでなく、顧客自身が必要な情報にすぐアクセスできる環境が整い、顧客満足度の向上にも寄与しています。弊社でも、ユーザー同士が情報交換できるオンラインコミュニティサイト「Asteria Park(アステリア パーク)」に生成AIを導入し、質問への自動応答や関連情報の提示を実現しています。導入以来、利便性と即時性は利用者からも高く評価いただいています。

競合調査やレポート作成

市場動向や競合情報の収集には、生成AIのDeep Research(各生成AIに搭載されている情報収集・分析機能)を活用すれば、人が行う場合と比べて何倍ものスピードで調査とレポート作成ができるようになります。ネット上の膨大な情報を短時間で整理・要約し、必要なデータを可視化できるので、経営層や営業部門の意思決定をサポートしてくれるでしょう。また、定期的な競合分析や新規市場のリサーチにも活用でき、迅速かつ継続的な情報アップデートが行えます。

社員研修

生成AIにマニュアルや製品情報を学習させることで、顧客からの質問を模したクイズを出題したり、顧客役として応答するロールプレイをしたりすることができます。さらに、社員の理解度に合わせて出題内容を調整できるため、個々の習熟度に合わせた研修が実施でき、短期間でのスキル向上が期待できます。

まだ生成AIを導入していない中小企業は、何から導入を始めればよいでしょうか。

まずは自社内での業務効率化から、生成AIの活用を検討してみるとよいでしょう。例えば、メールや問い合わせ対応、定型的な資料作成などは、生成AIによる効率化の効果が比較的高い分野です。小規模な業務からトライアル的に導入し、効果や使い勝手を確認しながら徐々に活用範囲を広げていくのがおすすめです。

初めての方には、ChatGPTなどの無料プランやトライアル期間のあるサービスから始めるのが手軽で、導入のハードルも比較的低いです。必要に応じて、有料プランやカスタマイズモデルへの移行を検討しながら、自社に最適な活用方法を見つけていきましょう。

中小企業におすすめしたい生成AIツール5選

中小企業が使いやすい生成AIは、どのようなものがありますか?

生成AIの技術はここ数年で爆発的に進化し、多様なサービスが市場に登場しています。ChatGPTはその代表格ですが、その他にもさまざまな生成AIツールが存在し、それぞれ強みや機能を持っています。ここでは、特に中小企業におすすめしたい主要な生成AIツールを5つピックアップし、その特性や用途を詳しくご紹介します。導入検討の際の参考にしてみてください。

1.ChatGPT(Teamプラン)

ChatGPTは自然な文章生成能力に優れており、個人向けのFree/Plus/Proプランに加えて、組織やチーム向けには「Team」と「Enterprise」というプランが用意されています。中でもTeamプランは、小規模から中規模の組織に適しており、社内での情報共有や共同編集ができる機能を備えています。例えば企画書や提案書の作成、FAQの自動生成など、日常的な文章業務を大幅に効率化できます。また、複数メンバーが同じプロジェクト内で質問や回答を蓄積・共有できるため、知見の一元管理が可能です。

ChatGPT(Teamプラン)

2.Google Workspace

Googleの生成AI「Gemini(ジェミニ)」やノート整理・情報サポートツール「Notebook LM(ノートブックエルエム)」などを含み、既存のGoogleドキュメントやGmailと連携し、文書作成やデータ整理、メール返信の自動化など幅広く対応できます。特に普段からGoogleのサービスを利用している企業では、ツールを切り替えることなく自然にAIの恩恵を受けられるため、導入のハードルが低いでしょう。営業メールのテンプレート作成や、膨大なデータの要約・分析にも活用できるため、時間短縮と質の向上を両立します。

Google Workspace

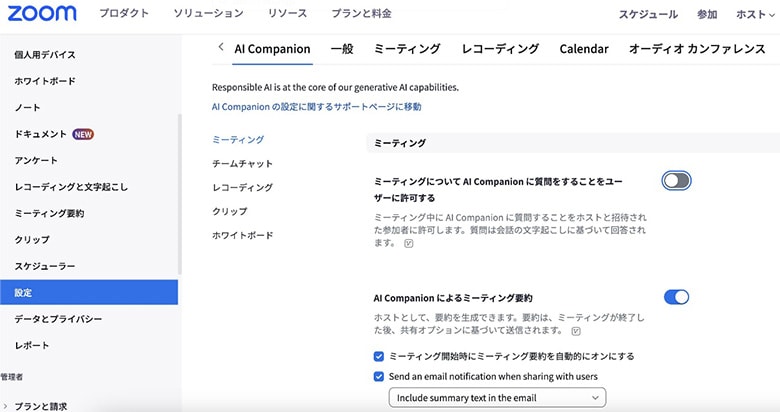

3.Zoom

オンライン会議ツールとして広く知れ渡ったZoomにも、実は生成AI機能が搭載されています。録画や文字起こしの機能を活用し、議事録作成や会話の自動要約、次回のアクションプランの抽出などが簡単にできるので、生成AIを初めて使う中小企業にとっても導入しやすいでしょう。特にリモートワークが普及した昨今、ミーティングの効率化と情報共有の質向上は重要な課題です。Zoomの生成AI機能を使えば、議事録作成にかかる時間を削減し、議論に集中できる環境を作ることができます。

Zoom

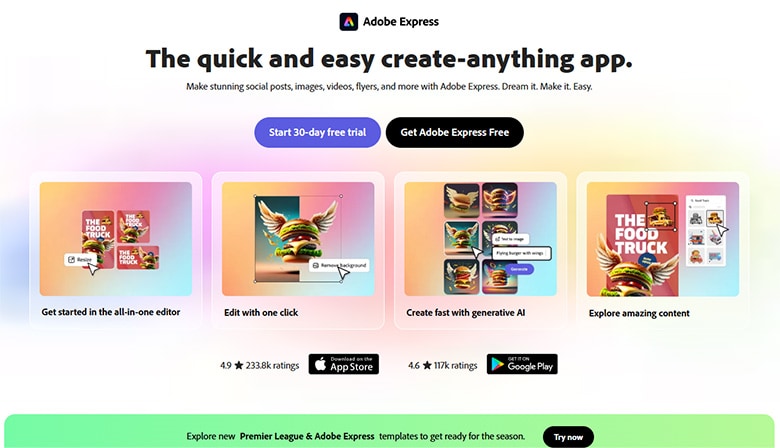

4.Adobe Express

販促ビジュアルの制作に特化したAdobe Expressは、使いやすいうえに、生成されるコンテンツに関してAdobeが権利を管理しているため、著作権や使用許諾の面でも安心して利用できるでしょう。SNS投稿やチラシ、バナーなどを短時間で作成できるようになります。Adobeの生成AI「Firefly(ファイヤーフライ)」を利用すれば、画像生成も可能です。デザイン専門人材が不足している中小企業でも、質の高いビジュアルコンテンツを手軽に用意できるため、マーケティングの強化につながります。

Adobe Express

5.Perplexity

Perplexity(パープレキシティ)は調査やリサーチに強みを持つ生成AIで、回答時に情報源を明示する特徴があります。信頼性の高い情報収集ができるので、特に市場調査や競合分析の初期段階で役立つでしょう。自社の戦略立案に欠かせない正確なデータを短時間で入手できるため、経営判断の質が向上します。

Perplexity

以上のように、多種多様な生成AIツールはそれぞれの得意分野を活かし、中小企業の業務課題を解決する力を持っています。自社の目的や運用環境に合ったツールを選び、導入を検討してみてください。

自社に合った生成AIを検討する際、何を判断材料にすればよいでしょうか?

よく「どの生成AIツールが良いのか?」という質問をいただきますが、現在の主要ツールは総じて高い精度を持っており、性能差だけで選ぶ必要はほとんどありません。それよりも、自社の業務内容や目的に応じて最適なツールを選び分けることが重要です。

例えば、文章生成が中心なのか、画像生成や音声処理も必要なのか、社内データとの連携が必須なのかによって適した選択肢は変わります。また、生成AIを使ってリサーチする際は、複数のツールを併用して取り組むのもよいでしょう。

画像生成、アプリ作成……まだまだある!多彩な生成AIツール

その他にも、おすすめの生成AIツールはありますか?

長文処理や文脈の保持に優れた「Claude(クロード)」という生成AIも注目されています。複雑なレポートや要約、議論の整理に強みがあり、精度の高い文章作成を求める場合に適しています。

加えて、グラフィックデザインツールとして人気の「Canva(キャンバ)」もAI機能を取り入れており、簡単にデザイン作成ができるのでおすすめです。特に中小企業でデザイン専任者がいない場合でも、手軽に魅力的なコンテンツを作ることができますよ。

ある程度AIやプログラミングの知識がある方、または自社に合わせたAIアプリケーションを作成したい場合には、「Dify(ディファイ)」にチャレンジしてもよいでしょう。DifyはノーコードでカスタムAIモデルの作成や業務ツール開発を支援してくれ、社内業務の自動化や効率化を強力にサポートします。

自社のスキルやニーズに応じて最適なツールを選び、効果的に活用することで、業務の効率化やビジネス成長につなげていきましょう。

「支援ツール」として正しく使うために知っておきたい注意点

生成AIツールを導入するうえでの注意点を教えてください。

生成AIを導入する際は、完全な自動化ツールとしてではなく、あくまで人の業務を支援するパートナーとして位置付け、「自社の目的を達成するためのツール」と捉えることが大切です。生成AIの特性を理解したうえで、過信しすぎないように注意しましょう。

高度な文章生成能力を持つ一方で、必ずしも完璧ではなく、ニュアンスのズレや正誤の揺れが生じることがあります。そのため、重要な内容や対外的な文書については、必ず人間のチェックを行いましょう。

また、プライバシーや情報セキュリティ面の配慮も欠かせません。ChatGPTやGoogle Workspaceなどの有料プランでは、機密情報に関するセキュリティが一定程度担保されていますが、無料の生成AIツールを使う場合は、機密情報や顧客データを扱う際に入力内容に注意が必要です。ツールによっては「入力内容を学習に使わない」設定ができますので、活用することが望ましいでしょう。

さらに、社内での利用ルールを明確にし、だれがどのようにAIを活用するかのガイドラインを整備することで、トラブルや情報漏えいのリスクを軽減できます。ガイドラインの作成自体も、生成AIを活用できるので、試してみてもよいでしょう。

生成AIツールの効果的な活用ポイントを教えてください。

まずは小規模な業務から試験的に導入し、実際の業務フローに合わせて使い方を調整していくステップを踏むことをおすすめしています。

例えば、定型的な問い合わせ対応や簡単な文章作成業務をAIに任せ、社員が本来の専門業務に専念できる体制を作るとよいでしょう。また、AIが提示する回答や提案を参考にしつつ、最終的な判断やクリエイティブな要素は人間が担うことで、効率と品質の両立が図れます。

さらに、定期的な活用状況のレビューや社内での共有を通じて、改善点や新たな活用法を見つけることも重要です。AIの進化や業務の変化に柔軟に対応できる体制が整い、長期的な導入効果を高めることができるでしょう。

弥報Onlineでは他にも「業務効率化」をテーマにした記事を発信しています。

業務効率化の記事を読む

この記事の著者

弥報編集部

弥生ユーザーを応援する「いちばん身近なビジネス情報メディア」

この記事の監修者

森 一弥(アステリア株式会社 エバンジェリスト)

アステリア株式会社にてエバンジェリストを務める。2017年3月までは主力製品「ASTERIA WARP」のシニアプロダクトマネージャーとしてデータ連携製品の普及に務め、特に新技術との連携に力を入れる。その後、ブロックチェーンを活用した実証実験の実施や株主投票では特許を取得。現在はブロックチェーン、AI、IoTなど先端技術の可能性、勘所を業務で検討中の皆さまにお伝えするエバンジェリストとして活動中。