- 弥生の製品・サービス

プログラミング必修化に向けた準備に最適!サポート会員ならロボットプログラミング教材もお得に購入できる

2017.12.04

著者:弥報編集部

2020年から小学校でプログラミング教育が必修化されるという文部科学省による決定が、世間を賑わせています。読者の皆さんの中には、子どものためにどんな準備をしておいたらよいのだろうと悩んでいる方もいることでしょう。そんな方に向け、本記事では弥生の「あんしん保守サポート」加入者が利用できる福利厚生サービス「クラブオフ」を使えば、通常よりも割安で購入できるオススメのプログラミング教材をご紹介します!

目次

プログラミングの入り口はロボットから!

小学校だけでなく、中学校が2021年から、高校が2022年からプログラミング教育の強化が決定しています。中学校では、すでに技術家庭科で「プログラムによる計測・制御」が必修化されてきましたが、実態は3年間で約8時間程度。教育として十分な時間を設けているとはいえない状況でした。

今まさに始まっている少子高齢化時代では、技術者の数が大きく不足すると予想されています。このため、学校教育の中で将来の技術者を育成することが重要視されているのです。

とはいえ、いきなりプログラミング教育が始まるといわれても、子どもを持つ親としてはどう対応すればいいのか分からないでしょう。SEやプログラマーなどの仕事をしていてプログラミングの知識のある方なら、子どもに教えることができるかもしれませんが、そうでなければ何から始めていいか検討もつかないものです。

こうした親御さんたちの疑問を見越してか、最近は小学生を対象にしたプログラミング教室が塾の1つとしての地位を確立しつつあり、大きな注目を集めています。プログラミングと一口にいってもさまざまなものがありますが、いちばんのオススメは、「ロボットプログラミング」です。

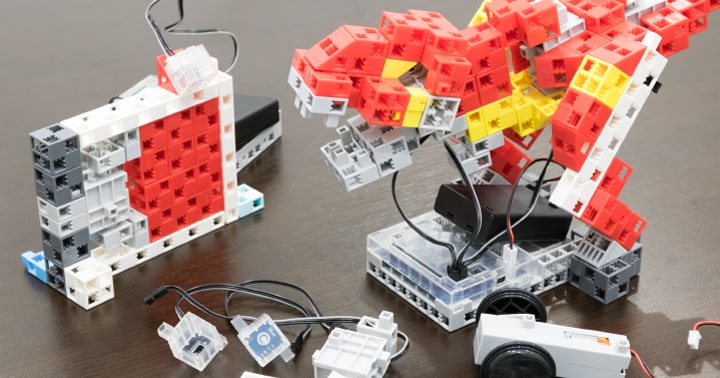

ロボットというと、非常に難しい印象がありますが、簡単にいうと、積み木やブロックでさまざまなものを想像しながら組み立てたものが、プログラミングによって動き出すようなものです。ものづくりの喜びを体感しながらプログラミングも学べるという、子どもにとって最適な教材といえます。

ロボットプログラミングがもたらす子どもへの育成効果

ロボットブログラミングが、子どもにとってどう役立つのか? ロボットプログラミングの教材を日本で販売している「株式会社アーテック(以下アーテック)」の門岡 祐也さんに詳しく伺いました。

お話を伺った方:門岡 祐也(かどおか ゆうや)氏

株式会社アーテック 法人営業部。「子どもたちに楽しさをきっかけに学びを大好きになってもらいたい」という旗印のもとに、学校教材やロボットプログラミング教材などの製造販売、各種子ども向け教室のフランチャイズ事業を行っている。

門岡:ロボットプログラミングのメリットは、子どもたち自身に物事を考えさせる点です。何かをつくろうとしたとき「どんな部品が必要か」「どんな仕組みにするのか」「どう動かせばいいのか」といったことを、子どもたちが自ら考える必要があるからです。

例えば、「歩く」動作を考えてみましょう。人間は頭で考えずとも足を運んで歩けますが、これをロボットに教えようとした場合、「歩くためには、どのような動きが必要か?」を段階的に考えないと思ったように歩かせることができません。これにより、何か1つの動作、1つの目標に対して、段階的に物事を考えられる力、いわゆる論理的思考力が身につくのです。

また、ロボットとプログラミングとの組み合わせは、どちらか一方が正しくてもきちんと動かないことがありますし、動かす環境によって動作が違ってくることもあります。そうした問題に対して試行錯誤することで、問題解決能力が身につく点もロボットプログラミングのメリットです。

ちなみに最近では、こうしたプログラミング教育による効果から、研修として導入する企業も増えているそうです。特に新人教育としての用途がオススメとのこと。

アーテックが提供するプログラミング教材「アーテックロボ」とは?

実際のロボットプログラミングはどのようなものなのでしょうか。ここでは、アーテックが提供している教材「アーテックロボ」の例を紹介します。

アーテックロボのパーツは、基本的に知育ブロック(対象年齢3才以上)を使用しているため、短時間で簡単に組み立てられるのが特徴です。また「Scratch(スクラッチ)」という、小学生でも簡単に習得できるとして評判の高いプログラミング言語学習環境をベースに採用しているため、プログラミングも簡単に行うことが可能です。

Scratchは、マサチューセッツ工科大学(MIT)が開発したもので、日本語(ひらがな)で書かれた命令がいくつか用意されており、それをマウスで並べていくことによりプログラムを組むことができます。基本はマウス操作だけなので、子どもでも分かりやすく、多くのプログラミング教室で採用されています。小学校でどんなプログラミング教材を使って教育が行なわれるのかはそれぞれの教育機関の判断となりますが、Scratchも選択肢の1つとして検討がされている模様です。

アーテックロボにはいくつかのセットがあり、初めて購入するなら「スタディーノではじめるうきうきロボットプログラミング書籍付」がオススメです。基本的なブロックと各種モーターやセンサーなどが用意されていて、初心者でも分かりやすい操作方法や基本的な動作集を収録した書籍が同梱されています。親子で一緒になって書籍で勉強していけば、すぐに子どもは理解し、勝手に色々なことをやり出すそうです。

門岡:課題解決や目的達成のためにロボットやプログラム(命令)をつくる場合、子どもたちは自分で考えたオリジナリティのあるものを作り上げます。このとき目的を達成することができていれば、どのようなロボットやプログラミングであってもよいのです。そうした意味で、ロボットプログラミングでは自由な発想を大切にしてあげるとよいでしょう。ブロックが知育に効果的なのと同じように、想像力や発想を活かしてモノをつくり上げていくことは、脳の発達にも良いとされています。

ある程度理解を深めたら、「T.REX」で恐竜を動かしたり、「アーテックロボ ベーシック」「アーテックロボ アドバンス」などでロボットのような動きに挑戦したりするのもよいでしょう。ただ、これらのパッケージは、あくまでこういう作品ができますという作例の1つであり、自由な発想でモノづくりをすることが大切です。

「あんしん保守サポート」の福利厚生サービスで「アーテックロボ」をお得にゲット!

「アーテックロボ」シリーズは、弥生の「あんしん保守サポート」加入者なら、完全無料で使える福利厚生サービス「クラブオフ」を利用することで、通常よりもお得に購入できます。

関連記事

クラブオフのサイトで「アーテック プログラミングロボ」で検索すると、4製品が販売されています(2017年11月現在)。

門岡:将来的に、多くの仕事はロボットに置き換わると考えられています。単なる部品の組み立てやコンビニなどのレジ打ちのような単調な仕事だけでなく、ミュージシャンや作曲家といった想像力が必要なものまでも、ロボットに置き換わることになるかもしれません。ロボットなどによって制御されている仕事や、それらが業務の一部を担っている仕事においては、「ロボットがどのような仕組み(構造、プログラム内容)で動いているのか?」について理解していないと、自分が選べる将来の選択肢をどんどん狭めてしまいます。

近い将来、人工知能が発達していろいろなことが自動化される可能性があります。ただ、それを動かすにはプログラミングが必要です。そんな世界で生きていくためにも、小さい頃からプログラミングに触れさせておくことは重要なことでしょう。小学生以下の子どものいる親御さんはもちろん、お孫さんがいらっしゃる方は、アーテックロボをプレゼントすると喜ばれるのではないでしょうか。

この記事の著者

弥報編集部

弥生ユーザーを応援する「いちばん身近なビジネス情報メディア」

資金調達ナビ

弥報Onlineでは「読者の声」を募集しています!

弥報Online編集部では、皆さまにより役立つ情報をお届けしたいという想いから「読者の声」を募集しております。

「こんな記事が読みたい!」「もっと役立つ情報がほしい!」など、ご意見・ご感想をお聞かせください。

皆さまからのご意見・ご感想は今後、弥報Onlineの改善や記事作りの参考にさせていただきますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

弥生のYouTubeで会計や経営、起業が学べる!

関連記事

事業支援サービス

弥生が提供する「経営の困った」を解決するサービスです。